Depuis la première loi de bioéthique de 1994, 3 grands principes sont associés au don de gamètes : gratuit, volontaire et anonyme.

Volontaire

Le don est volontaire, ce qui signifie que le donneur ne doit subir aucune contrainte ou pression pour effectuer son don. Il est également nécessaire que les donneurs soient correctement informés sur les risques et conséquences liés à leur don.

Gratuit

Les donneurs ne sont pas rémunérés en contre partie de leur don. En revanche, si dans le cadre de son don, le donneur doit faire face à des frais (transport, garde d’enfants…), il peut obtenir un remboursement.

Ce n’est pour l’instant pas prévu par le gouvernement mais si un jour, les donneurs pouvaient bénéficier d’une compensation/indemnité financière d’un montant non excessive, on pourrait estimer que le principe de la gratuité du don est malgré tout maintenu. Il convient en effet de faire la distinction entre compensation/indemnité financière et rémunération.

Anonyme

Le principe d’anonymat est généralement celui qui est le moins bien compris. Certains s’imaginent que cet anonymat signifie que les donneurs ne révèlent jamais leur identité et qu’en conséquence, nul ne sait qui ils sont. Cela est bien entendu inexact et si un donneur se rend dans un CECOS pour effectuer un don, il lui sera bien évidemment demandé son identité et celle-ci sera conservée dans son dossier.

Pour comprendre ce qu’est l’anonymat, il faut se référer à la définition légale (Article L. 1211-5 du code de la Santé publique) : « Le donneur ne peut connaître l‘identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. que le receveur ne peut connaître l’identité du donneur et réciproquement ».

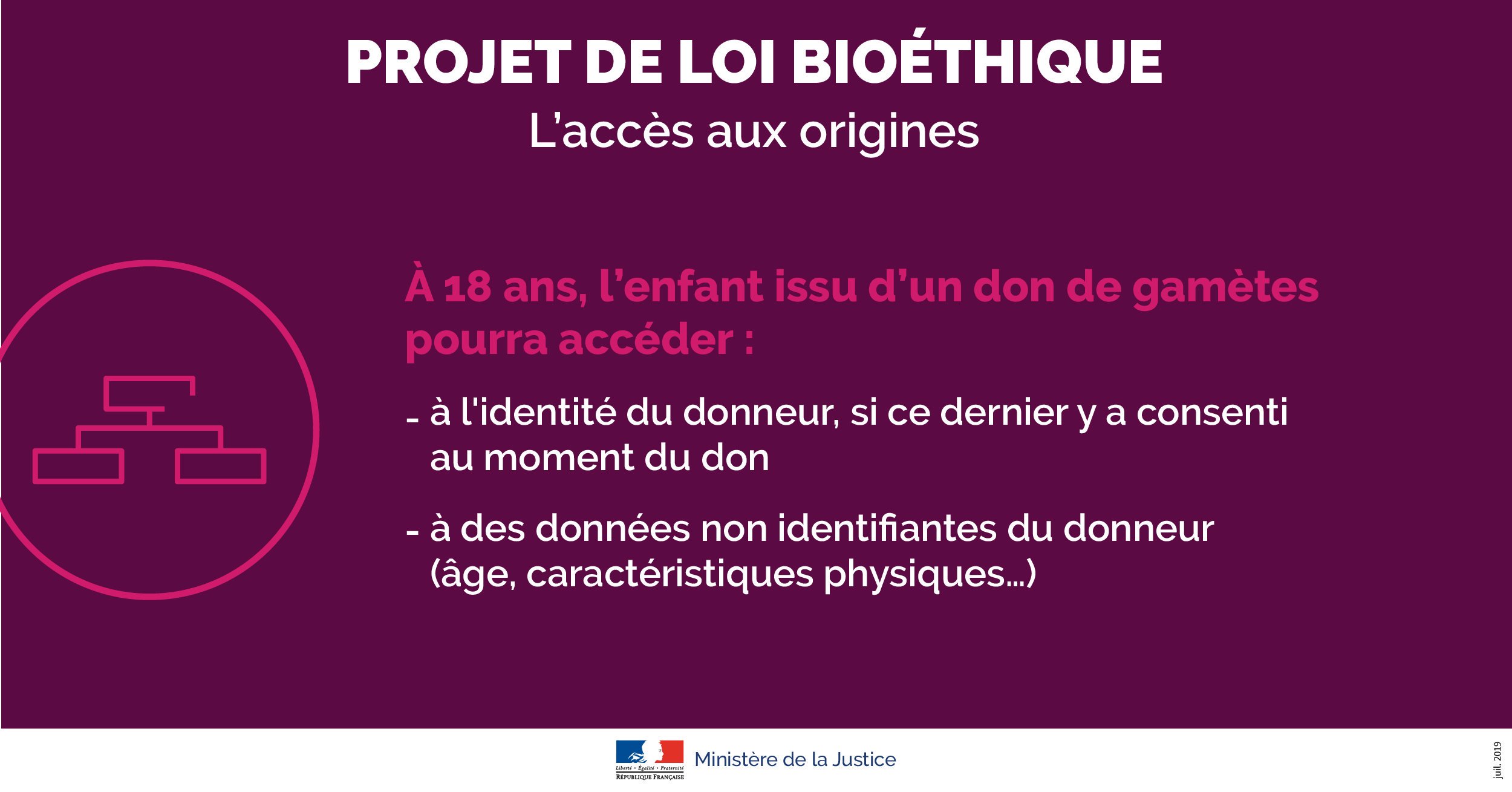

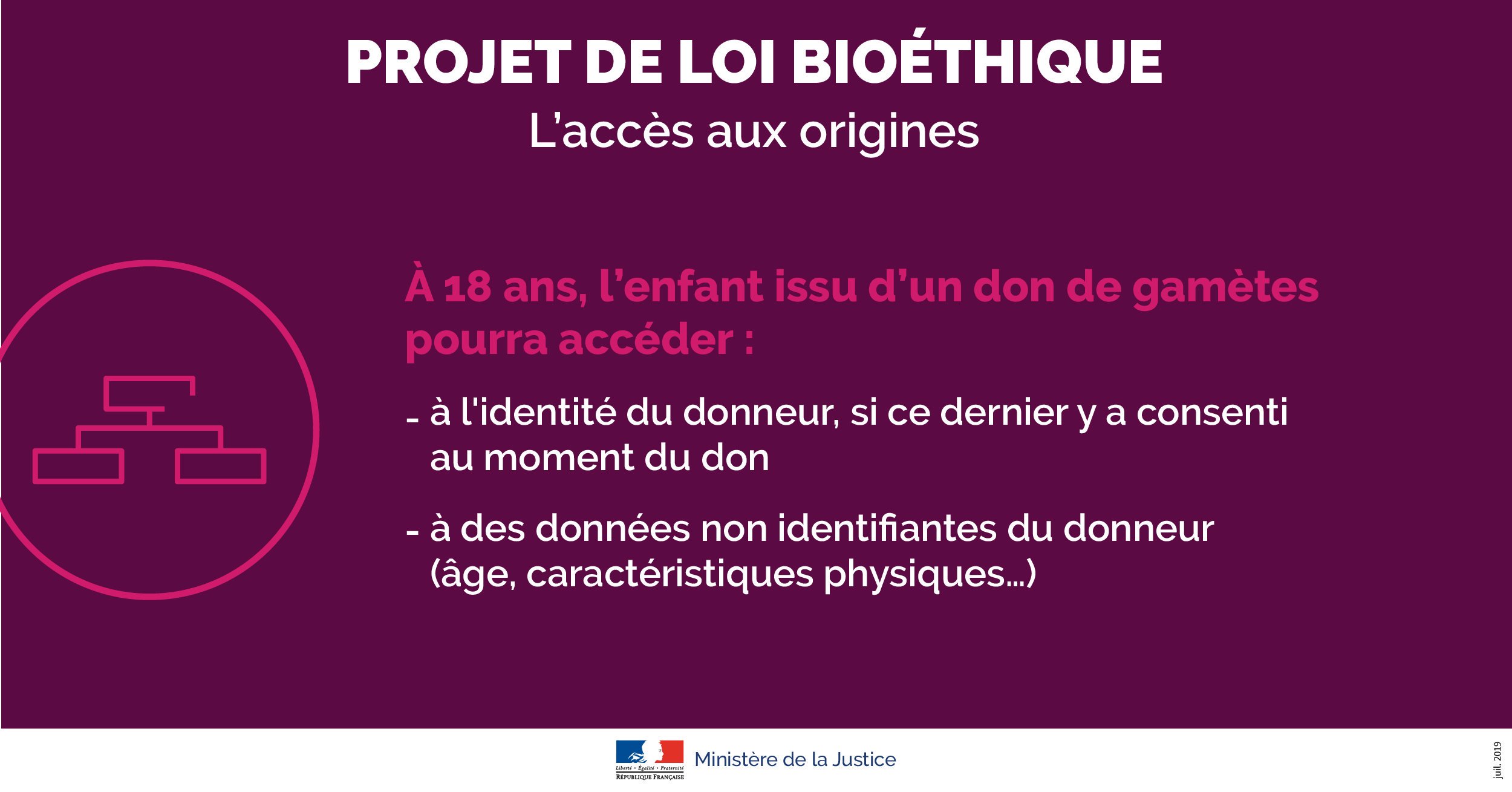

Le projet de loi relatif à la bioéthique qui a été révélé le 24 juillet 2019 prévoit l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes majeures qui sont issues d’un don. Si un adulte issu d’un don en en fait la demande, elle pourra connaître l’identité du donneur.

Compte tenu de la prochaine instauration d’un droit d’accès aux origines, on a pu lire que le don de gamètes/embryons ne serait plus anonyme, mais cela est inexact. Le receveur (que ce soit un couple ou une femme célibataire) qui reçoit le don ne connaît pas l’identité du donneur et la réciproque est également vraie.

Au moment où le don est reçu, le principe d’anonymat est pleinement respecté. Ce n’est que plusieurs années plus tard que cet anonymat peut être levé dans le cadre du droit d’accès aux origines.

Interview de la ministre de la santé du 24 juin 2019 qui rappelle que le droit d’accès aux origines ne remet pas totalement en cause le principe d’anonymat du don.