Dans le cadre du projet de loi bioéthique, il y a 2 questions qui reviennent régulièrement concernant le don de gamètes :

1) Quand le donneur est en couple, faut-il maintenir l’obligation d’avoir le consentement écrit du donneur ?

2) Quand les anciens donneurs ont fait un don de couple, est-ce qu’il faut obtenir le consentement des 2 membres du couple pour autoriser la levée de l’anonymat ?

Un peu d’histoire sur les CECOS

La première loi de bioéthique date de 1994 et celle-ci a mis fin au don de sperme frais dans des cabinets de gynécologie privés. Bien souvent, ces cabinets recrutaient des étudiants en médecine qui effectuaient ce don en échange d’une indemnité financière.

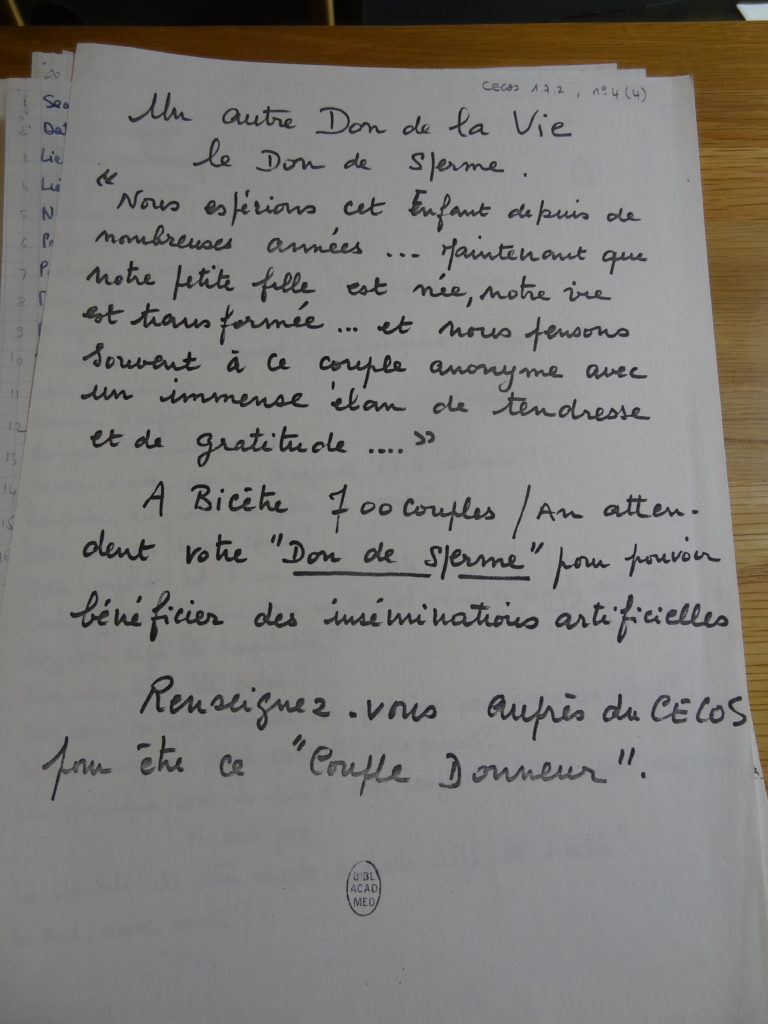

Le premier CECOS date de 1973 et il a été décidé que le don de spermatozoïdes serait autorisé uniquement pour les hommes en couple ayant un enfant en bonne santé. La logique étant de dire que le don de spermatozoïdes est un don d’un couple fertile, à un couple receveur infertile. Cela signifie que le receveur du don n’était pas la femme mais c’était le couple (homme + femme). Cela signifie également que le donneur n’était pas l’homme mais c’était le couple (homme + femme).

La bibliothèque de l’Académie de médecine de Paris possède un « fonds CECOS » et de nombreux documents permettent de comprendre cette notion de « couple donneur ».

Exemple de document provenant de la bibliothèque de l’académie de médecine.

Le consentement au don aujourd’hui

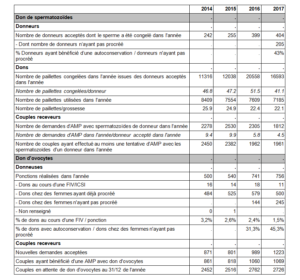

La loi a changé en 2011 et il n’est désormais plus nécessaire d’avoir un enfant pour faire un don. Cela a eu pour conséquence de changer le profil des donneurs qui sont plus jeunes et davantage célibataires.

Si on prend les chiffres de l’agence de la biomédecine, on peut voir qu’en 2017, la moitié des donneurs n’avaient pas d’enfant.

J’ai l’impression qu’en 2020, cette notion de « couple donneur » n’a plus vraiment de sens. Même quand le donneur est en couple, j’ai l’impression que c’est majoritairement une décision individuelle et qu’il n’y a pas une forte implication de la part de l’autre membre du couple.

Si un don de gamètes s’effectue sans implication du conjoint (chose qui semble de plus en plus fréquente), le donneur peut mal accepter l’obligation que son conjoint donne une autorisation écrite. Certains donneurs font d’ailleurs le choix de se déclarer célibataires afin de ne pas avoir besoin du consentement de leur conjoint (le médecin du centre de don n’a pas les moyens d’enquêter sur tous les donneurs et donc, il fait confiance aux déclarations des donneurs).

Le consentement à la levée de l’anonymat des anciens donneurs

Lors des débats du projet de loi bioéthique, il a été dit que le droit d’accès aux origines ne serait pas rétroactif. La raison donnée par le ministre de la santé était que le consentement au don signé par le donneur était à considérer comme un contrat et qu’il n’était pas possible de changer les termes de ce contrat sans le consentement du donneur. Si on suit la logique du ministre de la santé, dans le cas d’un couple donneur où les 2 membres du couple ont signé le consentement au don, on pourrait estimer normal que les 2 membres du couple aient à se prononcer sur la levée de l’anonymat.

J’ignore si les sénateurs et députés décideront que le conjoint doit donner son consentement pour la levée de l’anonymat mais je pense important de préciser que c’est surtout une obligation symbolique. En effet, si un donneur souhaite ne pas tenir compte de l’avis de son conjoint et permettre à une personne issue de son don de le retrouver, il aura toujours la possibilité d’effectuer un test génétique afin de figurer sur les bases de données ADN.

Dans ma vision des choses, cette mesure pourrait dans certaines situations être bénéfique pour les personnes issues d’un don désirant connaître l’identité du donneur. Certaines personnes issues d’un don ont 40 ans ou plus, ce qui signifie que le donneur est âgé et potentiellement décédé. Si la levée de l’anonymat peut seulement être décidée par le donneur et que celui-ci est décédé, cela signifie qu’il ne pourra jamais y avoir de levée de l’anonymat. Cependant, si la loi prend en considération la notion de « couple donneur », alors, il serait éventuellement possible d’obtenir la levée de l’anonymat grâce au seul consentement du conjoint toujours en vie.

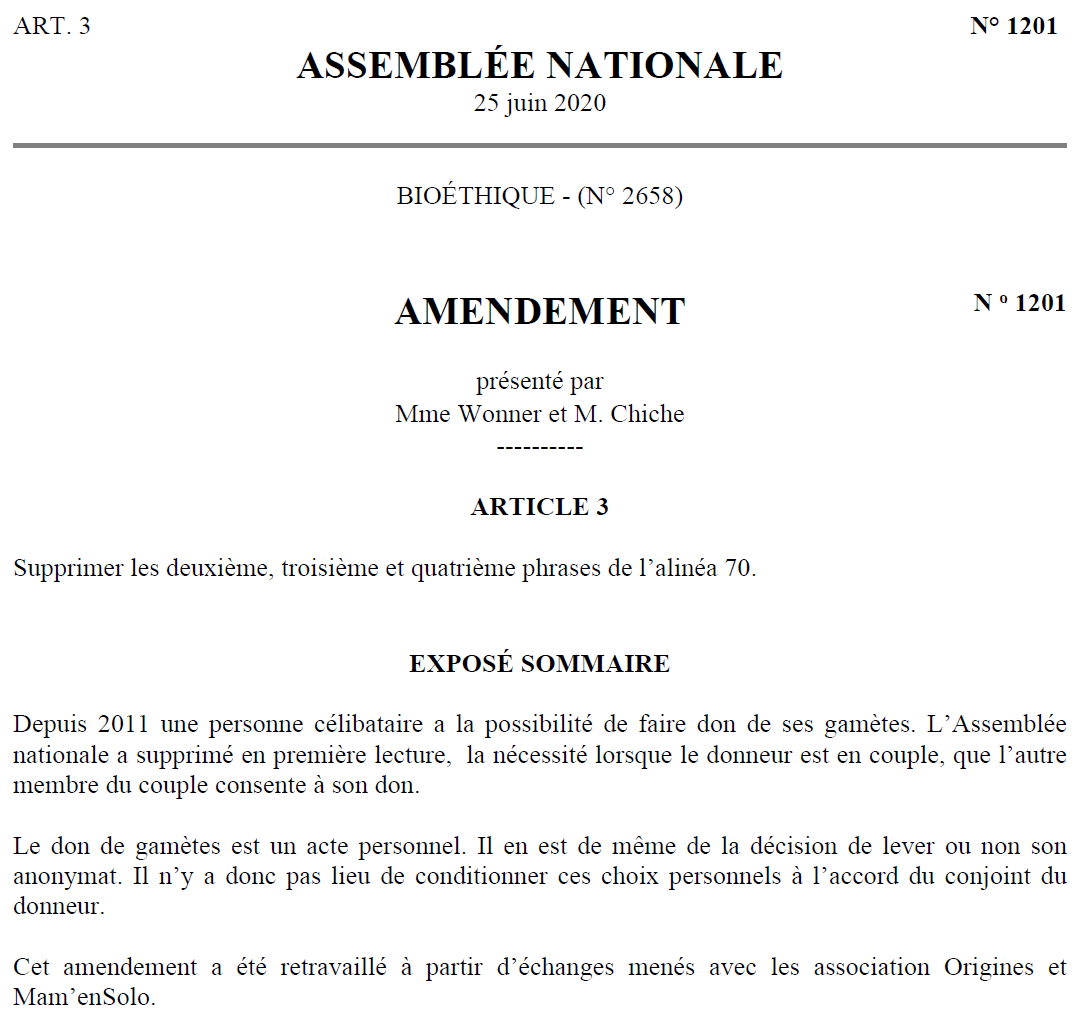

Edit du 3 juillet 2020 : Le sénat en première lecture a fait inscrire dans le projet de loi que pour permettre la levée de l’anonymat des anciens donneurs, l’accord des conjoints serait nécessaire. Cette obligation a été supprimée par la commission spéciale de l’assemblée nationale qui a estimé que le don de gamètes était un acte personnel.