Alors voilà.

Je m’appelle Lulu (@lulugaga19) et j’ai décidé de faire un don d’ovocytes.

Je suis infirmière et maman de 3 enfants : 6 ans, 4 ans et 18 mois. Dans la salle d’attente de mon obstétricien, il y avait une publicité sur le don d’ovocytes. Je me suis dis : pourquoi pas ?

Et tiens pourquoi « pourquoi pas » ?

Parce que je suis maman de 3 enfants et que la parentalité est une expérience de vie fabuleuse que je souhaite à tous.te.tes ceux qui le désire.ent

Parce que j’ai confiance en notre système de santé et que même si il y a des choses à revoir, j’ai confiance en nos garde-fous bio-éthiques.

Parce que le manque de donneuses entraînent des retards et des refus, ce qui amène des personnes à partir à l’étranger moyennant finance, non négligeable, avec la question en toile de fond : la parentalité est-elle réservée au plus riche ?

Ma décision est prise je ferais un don un jour. Puis au cours d’une tonte de jardin, j’ai écouté le pod cast de Klaire fait Grr : le plaisir d’offrir sur Arte radio. Ma décision est prise : je vais faire un don cette année.

En Juillet, je me connecte sur le site du don d’ovocytes facilement repérable sur Google. J’ai envoyé ma « candidature ». J’ai reçu rapidement un appel prévoyant un RDV 1 mois et demi après.

Sauf que 15 jours avant le dit RDV, message vocal du centre : ils annulent le RDV et me propose une nouvelle date à laquelle je ne peux pas me rendre. Et là je suis tombée dans un vortex. Impossible de contacter le centre : téléphone indisponible, mail pas de réponse. J’ai bien cru que cela allait mettre fin à mon aventure. Mais à force de persévérance j’ai trouvé un autre mail avec, miracle, un humain de l’autre coté. Ouf ! L’aventure continue.

En Octobre me voici donc au CECOS du CHU de Bordeaux car il n’y a pas de CECOS dans mon département. Bâtiment un peu vieillot, dans un sous-sol, mais personnel vraiment sympathique. J’ai l’impression qu’ils sont contents de me voir (en tout cas mes ovocytes).

Je rencontre une biologiste en charge de la « sélection » des donneuses. Elle me pose un tas de question : « Il est mort de quoi papy ? A quel âge ? Quand ? Et mamie ? Ah ! Vous l’avez pas connue ! C’est dommage !… Et votre mère ?… »

Je comprends l’objectif de cet interrogatoire mais à l’issue j’ai l’impression que je vais être recalée sec.

Ensuite vient l’interrogatoire physique : couleur des yeux, cheveux etc… Je me questionne en mon for intérieur sur la pertinence de cet interrogatoire. Est-ce pour que l’enfant ressemble le plus possible à ses parents ? OK ! Pourquoi pas. Mais il me vient la question des potentielles dérives de cette fausse ressemblance et notamment le secret qu’elle peut engendrer.

Enfin viennent les papiers… et il y en a une tripoté à signer et à donner.

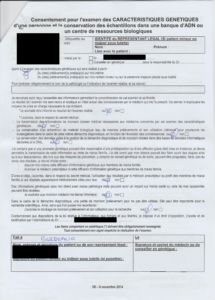

Un notamment sur le consentement pour la recherche des maladies génétiques avec un donnant/donnant plutôt appréciable. Si au détour de l’examen génétique, il est découvert une anomalie potentiellement dangereuse pour ma santé ou celle de mes enfants ou si l’enfant à naître développe une maladie génétique, je serais normalement prévenue.

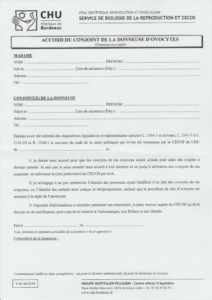

Autre papier, autre questionnement. LE consentement du conjoint !?

Là c’est en mon for « extérieur » que je m’exprime auprès de la biologiste. Celle-ci me répond que « c’est un don d’un couple à un couple ». OK, alors les femmes célibataires ne peuvent pas donner leurs ovocytes ? « Si si… mais rassurez-vous si monsieur donnait son sperme nous aurions besoin de votre consentement ». Là j’avoue je ne comprends pas : de 1 cette phrase ne me rassure pas mais m’agace, (Il fait bien ce qu’il veut avec son sperme.) et de 2 je fais bien ce que je veux avec mes ovocytes. Mais je me mords la langue et fais signer ce papier à mon cher et tendre, ce qui ne manque pas de le faire rire.

Sinon pour la partie technique de l’affaire, m’étant renseignée avant et étant professionnelle paramédicale, ce fût bref. Par contre ma principale peur qui est de grossir à cause des hormones a été balayée d’un revers de la main par le médecin et un « mais noooonnnnn ».

Je me suis dis que je garderais cette question pour un autre professionnel.

Après ce RDV, direction labo (15 tubes svp) et une question étonnante. « Vous connaissez quelqu’un qui cherche une donneuse ? » « Euh ! Non ! » et on m’informe que si un couple en difficulté amène une donneuse, ils remontent sur la liste d’attente. OK… bizarre !

Sinon, il est à noter que j’ai donné tous les justificatifs de train et de crèche et que j’ai été remboursée en moins de 2 mois.

Alors voilà, j’en suis là pour le moment. J’ai reçu ma convocation pour une autre journée avec au programme une psychologue, une gynéco et une anesthésiste. A bientôt.

—-

Merci beaucoup à Lulu pour son beau et intéressant témoignage.

Une seconde partie est prévue dans quelques semaines afin qu’elle puisse raconter la suite de son don. Nous lui souhaitons (ainsi qu’à toutes les donneuses) que tout se passe au mieux et qu’elle garde un bon souvenir de son don.

Vous pouvez voir ici les 2 documents auxquels fait référence Lulu dans son témoignage.

Je profite de ce témoignage pour signaler la bonne initiative du CECOS de Bordeaux qui expose depuis le 9 septembre 2020 des œuvres dans le cadre d’un partenariat avec Les Arts au Mur (Artothèque).

[CULTURE] Aujourd’hui Installation d’une exposition d’ #art contemporain 🎨au CECOS au Centre Aliénor d'Aquitaine du @CHUBordeaux dans le cadre de notre partenariat avec l’#Artothèque de @Villedepessac #culture & #Santé pic.twitter.com/hQIOMLkd06

— CHU de Bordeaux (@CHUBordeaux) September 9, 2020

[En direct] L'art contemporain s'invite à nouveau dans les murs du CECOS au @CHUBordeaux. Cette installation d'oeuvres est réalisée grâce à notre partenariat avec Les Arts au Mur -Artothèque et au soutien du dispositif #Culture et Santé @MinistereCC @ARS_NAquit @NvelleAquitaine pic.twitter.com/q21CnyLUYL

— CHU de Bordeaux (@CHUBordeaux) January 13, 2021