Archives de l’auteur : Frédéric LETELLIER

Autoconservation gratuite des gamètes pour les donneurs

L’autoconservation des gamètes consiste en la congélation/vitrification et la conservation de ses propres gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) pour les utiliser plus tard dans l’hypothèse de l’apparition d’un problème d’infertilité.

2. Cadre légal de 2008

C’est l’Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 qui a défini le cadre légal pour de l’autoconservation des gamètes. (voir le PDF)

L’article L. 2141-11 du code de la santé publique prévoit que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ».

En 2008, il y avait donc besoin d’une justification médicale pour bénéficier d’une autoconservation des gamètes.

3. Cadre légal de 2011

La loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ajoute une nouvelle possibilité d’autoconservation de ses gamètes (voir le PDF).

L’article L. 1244-2 du Code de la santé publique prévoit que « lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie ».

Cette loi de 2011 ouvre donc l’autoconservation des gamètes aux donneurs de gamètes n’ayant pas procréés.

Les textes réglementaires n’ont, quant à eux, été adoptés qu’à la fin de l’année 2015. On peut donc considérer que ce n’est qu’à partir de 2016 qu’est vraiment devenu effectif ce droit pour les donneurs de gamètes.

Décret n°2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes (voir le PDF)

Arrêté du 24 décembre 2015 pris en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique (voir le PDF)

4. Les motivations de la loi de 2011

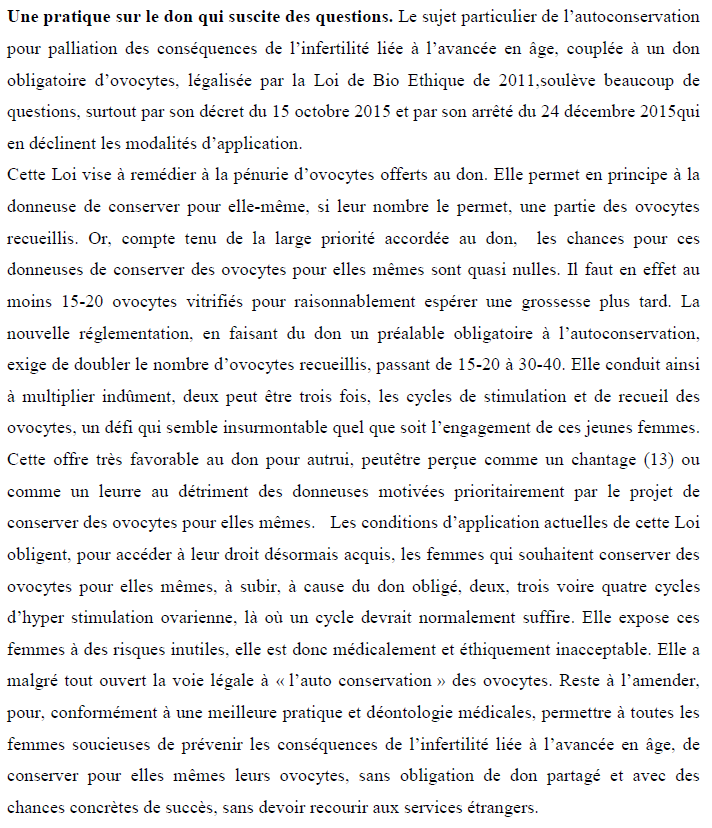

L’objectif de la loi de 2011 qui offre la possibilité d’autoconservation des gamètes aux donneurs était d’inciter davantage de personnes à faire un don de gamètes.

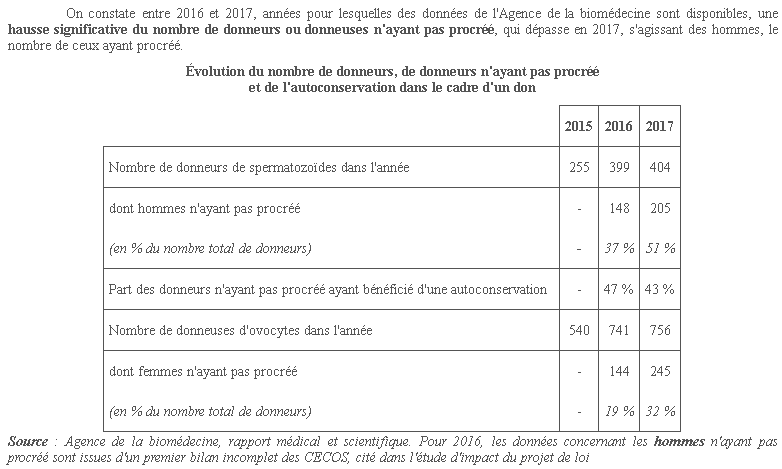

On comptait 540 donneuses d’ovocytes en 2015 et 743 en 2016, ce qui correspond donc à une augmentation de +38%. Cette forte augmentation du nombre de donneuses semble être fortement liée à l’ouverture du don de gamètes aux femmes n’ayant pas procréées.

Les motivations de la loi figurent dans l’étude d’impact du 24 juillet 2019.

Compte tenu de l’évolution du nombre de donneuses d’ovocytes entre 2015 et 2016, on peut considérer que la loi de 2011 a effectivement permis qu’il y ait davantage de donneuses.

Le 11 avril 2020 a été publié l’article « Enquête comparative sur le profil et les motivations des donneuses d’ovocytes françaises en 2017-2018 » qui traite justement des motivations des donneuses d’ovocytes. Cette enquête montre que la possibilité d’autoconservation des gamètes constitue une motivation pour réaliser un don de gamètes.

5. Les questions éthiques soulevées par cette contrepartie

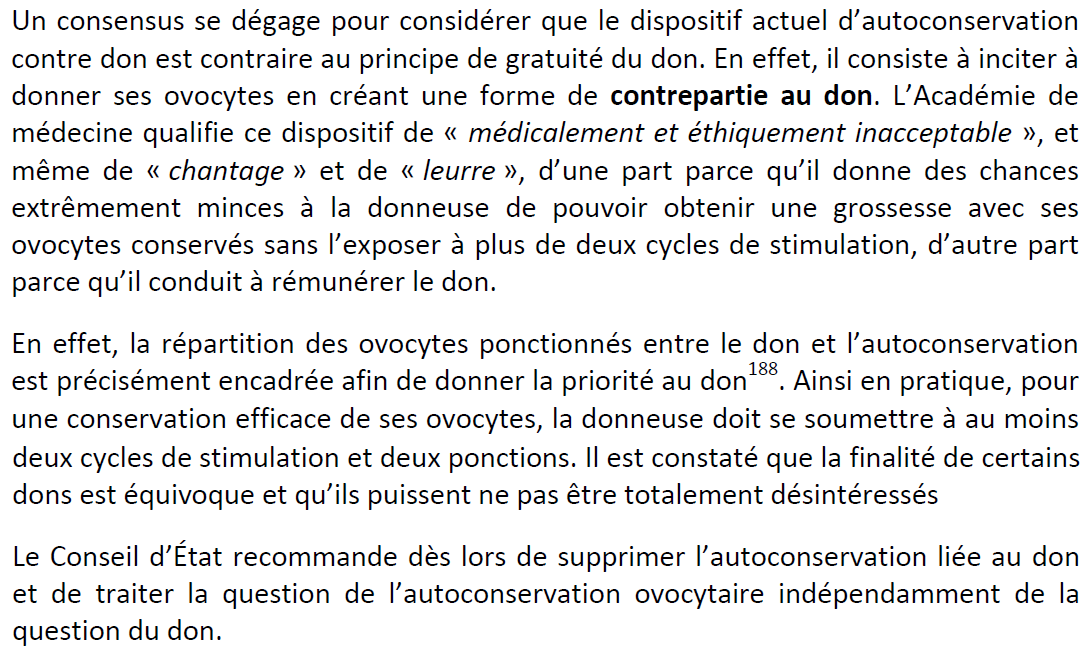

Le Conseil d’État, dans son étude du 28 juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique, note ainsi qu’« un consensus se dégage pour considérer que le dispositif actuel d’autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité » en ce qu’il « consiste à inciter à donner ses ovocytes en créant une forme de contrepartie au don ».

(lire le rapport du Conseil d’Etat au format PDF. Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?)

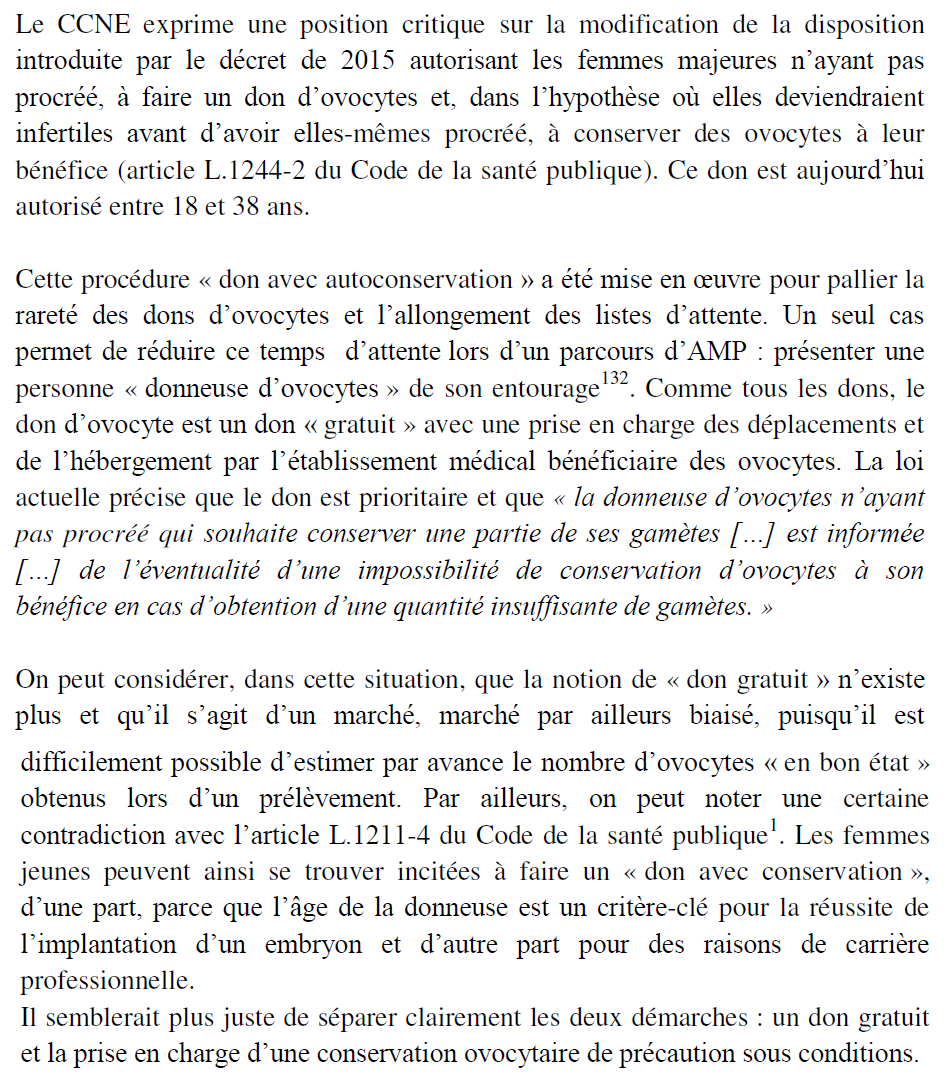

Le CCNE, dans son avis n° 129, partage ce constant en relevant « une certaine contradiction avec l’article L. 1211-4 du code de la santé publique », aux termes duquel « aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits ». Il préconisait de séparer clairement les deux démarches : un don gratuit d’une part, et la prise en charge d’une autoconservation de précaution d’autre part, sous certaines conditions. Le CCNE envisageait ainsi « pour une femme qui n’aurait pas eu l’opportunité de réaliser son désir d’enfant plus tôt, l’autoconservation de ses ovocytes à un âge (30-35 ans) où sa fertilité est encore optimale, associée à une limite de conservation et un âge maximal de conservation ».

(lire l’avis du CCNE au format PDF)

Dans un rapport de juin 2017, l’Académie de médecine dresse un bilan également très critique de cette possibilité, pouvant être perçue comme « un chantage » ou « un leurre au détriment des donneuses motivées prioritairement par le projet de conserver des ovocytes pour elles-mêmes », et « médicalement et éthiquement inacceptable » en donnant des chances extrêmement minces aux donneuses de pouvoir obtenir une grossesse avec les ovocytes conservés. S’appuyant sur des données internationales, l’Académie estime, avec un taux de grossesses pour un ovocyte dévitrifié entre 4,5 et 12 %, qu’il faudrait en effet au moins 15 à 20 ovocytes, avec plusieurs cycles de recueil, pour raisonnablement espérer obtenir une naissance. Or, le nombre moyen d’ovocytes recueillis étant de 8 à 13 par cycle, seuls 3 à 6 ovocytes peuvent être autoconservés avec les règles existantes. Ce rapport se prononçait également pour découpler le don de la conservation pour soi-même, en prévention de l’infertilité liée à l’âge.

(lire le rapport au format PDF)

Le gouvernement a fait le choix dans son projet de loi bioéthique de 2019 de supprimer cette possibilité d’autoconservation gratuite pour les donneurs. A ma connaissance, cette décision n’a jamais été remise en cause lors des débats au parlement. Sauf surprise, les donneurs vont prochainement perdre le droit de bénéficier d’une autoconservation gratuite de leurs gamètes.

6. Quelques remarques sur la mise en pratique de cette contrepartie par les CECOS

La loi prévoit que cette contrepartie est uniquement offerte aux donneurs n’ayant pas eu d’enfant. Cependant, il faut savoir que les CECOS n’ont pas les capacités de contrôler les déclarations des donneurs et en conséquence de quoi, des donneurs peuvent avoir la tentation de mentir. Pour prendre un exemple, plusieurs donneurs ont déclaré être célibataires alors qu’ils étaient en couple, ce qui leur a évité d’avoir à fournir l’autorisation du conjoint. De la même manière, on peut imaginer que des donneurs aient déclaré n’avoir pas d’enfant alors qu’en réalité, ils en avaient, ce qui leur a donc permis de bénéficier du droit à l’autoconservation. A noter que d’après ce qui nous a été rapporté, certains CECOS ont fait le choix d’offrir cette autoconservation à la totalité des donneurs et pas seulement à ceux n’ayant pas d’enfant.

Il faut également savoir que d’après ce qui nous a été rapporté, certains CECOS informent les donneuses du nombre d’ovocytes prélevés alors que d’autres CECOS font le choix de ne pas donner cette information. En revanche, les CECOS ont l’obligation d’informer toutes les donneuses bénéficiant d’une autoconservation du nombre d’ovocytes qu’elles vont pouvoir conserver. Compte tenu que ce nombre d’ovocytes autoconservés répond à des règles précises, ces donneuses peuvent déterminer de façon assez précise le nombre total d’ovocytes prélevés. Il existe donc une inégalité entre des donneuses qui sauront le nombre d’ovocytes donnés et d’autres qui n’auront pas cette information.

7. Conclusion

La décision de mettre en place une contrepartie pour les donneur savait été prise afin d’augmenter le nombre de donneurs (la France était gravement en pénurie d’ovocytes en 2011). Il semblerait que les effets positifs espérés grâce à cette contrepartie soient bien au rendez-vous et actuellement, la pénurie de gamètes est moins forte qu’en 2011. Cependant, cette contrepartie soulève certaines questions éthiques et c’est la raison pour laquelle, il a été décidé de la supprimer

Il est cependant important de préciser que l’article 2 de l’actuel projet de loi prévoit d’autoriser l’autoconservation des gamètes sans nécessité de réaliser un don. Cette autoconservation ne sera cependant pas totalement gratuite puisqu’il faudra compter environ 40 €/an.

Extrait de l’article 2 tel qu’il a été voté en deuxième lecture par l’assemblée nationale : « Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »

—

Edit du 7 mars 2021

Alors que le gouvernement et les parlementaires ont estimé que l’autoconservation des gamètes en contrepartie d’un don posait des problèmes éthiques et qu’il fallait donc supprimer ce droit, on peut noter que cette contrepartie est pour l’instant toujours présentée de manière positive par l’agence de la biomédecine. Exemple avec le magazine MAXI n°1793 du 8 mars 2021.

—

Edit du 17 juin 2021

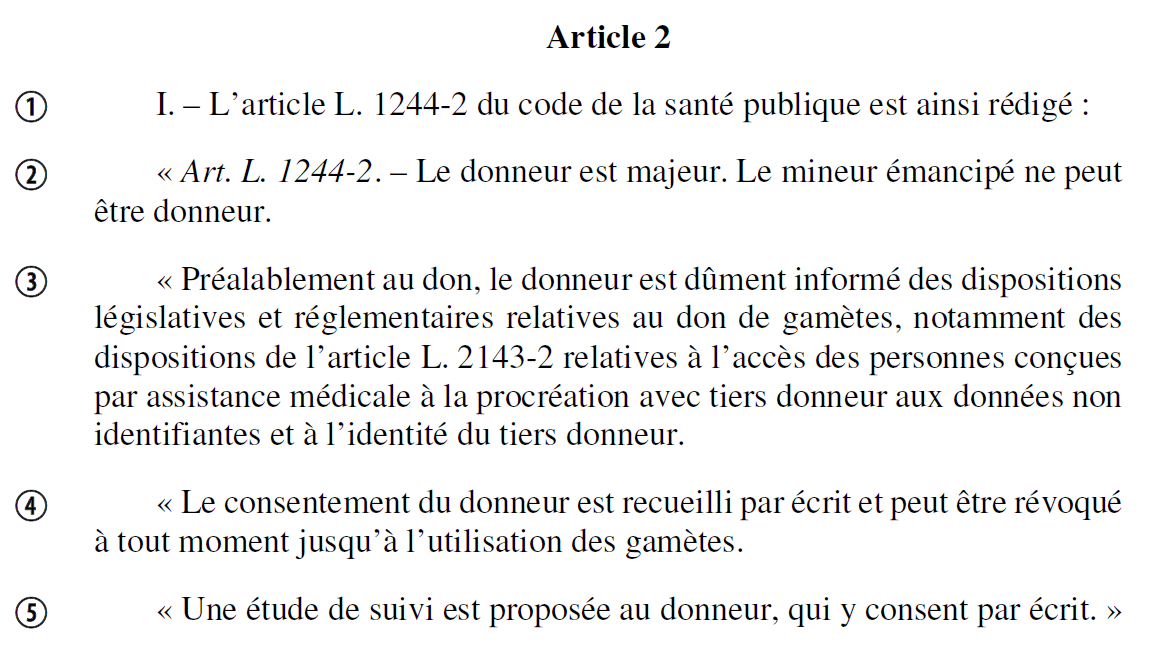

L’article L1244-2 du code de la santé publique a été réécrit dans l’actuel projet de loi bioéthique et il ne fait plus référence à une autoconservation gratuite de ses gamètes en échange d’un don. J’en déduis donc que ce droit est supprimé.

Lors de la 3e lecture du projet de loi bioéthique à l’Assemblée nationale, 3 députés ont déposé des amendements pour demander la suppression du droit à une autoconservation gratuite des gamètes en échange d’un don. Le rapporteur Jean-Louis Touraine a émis un avis défavorable à ces amendements.

—

Edit du 21 octobre 2021

Dans l’émission le téléphone sonne (https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-21-octobre-2021), le docteur Claire de Vienne (médecin référente en AMP à l’agence de biomédecine) dit que l’autoconservation gratuite de ses gamètes en échange d’un don n’est plus possible.

Don d’ovocytes : leur dernière chance pour avoir un bébé

Nom de l’émission : « Don d’ovocytes : leur dernière chance pour avoir un bébé »

Producteur : Mille et une vies

Date de l’émission : 19 mai 2017

Cette émission propose notamment un reportage qui présente le déroulement d’un don au CECOS de Rouen.

L’émission abordait également la question de l’anonymat du don et de l’accès aux origines.

Lien pour voir l’émission dans son intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=Flzh18VbFAI&ab_channel=Milleetunevies-Officiel

Situations d’assistance médicale à la procréation en pédopsychiatrie : une clinique particulière ?

Auteurs : Deborah Fournier (a), Irene Tort (b), C Boutouyrie (a), Anne Aguero (c) et Sarah Bydlowski (ade)

a) Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Association de santé mentale du 13e arrondissement, Paris, Centre Alfred-Binet, 76, avenue Edison, 75013 Paris, France

b) Service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Cayenne, avenue des Flamboyands, 97300 Cayenne, France

c) Centre Alfred-Binet, 76, avenue Edison, 75013 Paris, France

d) Institut de psychanalyse de la Société psychanalytique de Paris, Paris, France

e) Laboratoire psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse, université de Paris, Centre Alfred-Binet, 76, avenue Edison, 75013 Paris, France

Date de mise en ligne : 22 janvier 2021

Résumé

But de l’étude : En pratique quotidienne, l’impression clinique suggère une surreprésentation des enfants issus de l’Assistance médicale à la procréation (AMP) dans la population consultant en pédopsychiatrie. Se pose alors la question de la réalité de cette surreprésentation et de l’impact de l’AMP sur le développement psychique de l’enfant.

Patients et méthode : Il s’agit d’une étude transversale descriptive sur une population de 262 familles dont l’enfant est suivi au Centre Alfred-Binet (Centre médico-psychologique [CMP]), à Paris. Après estimation du taux d’incidence d’enfants issus d’AMP dans la population générale, la différence entre le taux attendu et le taux réel dans la file active du CMP a été évaluée.

Résultats : Les enfants issus d’AMP sont significativement plus représentés dans la population du CMP entre 1997 et 2015 (p < 0,05) et entre 2006 et 2015 (p < 0,0001). Il existe d’autres différences significatives entre les patients issus d’AMP et les enfants conçus naturellement avec respectivement un taux de prématurés plus important (43,7 % vs 3,7 %), un âge moyen plus jeune (4,8 ans vs 9,76 ans) et une surreprésentation de familles monoparentales (25 % vs 6,1 %). Les résultats de cette étude sont importants mais présentent certaines limites. Tout d’abord, il s’agit d’une étude unicentrique. Ensuite, les cofacteurs identifiés ne suffisent pas à expliquer l’impact réel de l’AMP sur le développement psychique de l’enfant.

Conclusion : Il existe une surreprésentation des enfants issus d’AMP dans la population du Centre Alfred-Binet. Cependant, elle ne permet pas d’expliquer un développement psychique spécifique. Des études complémentaires multicentriques, quantitatives et qualitatives permettraient d’étayer ces résultats.

Mots clés : Assistance médicale à la procréation, Pédopsychiatrie, Centre médico-psychologique, Parentalité, Développement psychologique

Citation : D. Fournier, I. Tort, C. Boutouyrie, A. Aguero, S. Bydlowski, « Situations d’assistance médicale à la procréation en pédopsychiatrie : une clinique particulière ? », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence (2021). URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961720301975 ; DOI : https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2020.10.001

Lien du document : : https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2020.10.001

Lettre à mon géniteur (« Naissance d’un père »)

J’ai été touché par la lecture d’une publication Instagram que je partage ici.

Lien : https://www.instagram.com/p/CKjfevug-il/?igshid=vz1rdf8mrjst

Auteur de la publication Instagram : Laure Barriere

Je crois que j'étais en colère et puis j'ai écrit ce texte, et ça m'a fait du bien. Il pourrait s'appeler "Naissance d'un père", il est ici : https://t.co/y6WZkZFmVS#iad #dondesperme #dondegametes #paillettes #lameufenpaillettes #loibioethique #papa #lovemydad pic.twitter.com/FMhugsm4f5

— Laure Barrière (@laurebar) January 28, 2021

PJLBioéthique – deuxième lecture au Sénat – Amendements

Il s’agit de la lecture dans l’hémicycle du Sénat avec un droit de vote pour tous les sénateurs.

Article 1

L’amendement 39 prévoit une clause de conscience pour les médecins qui ne veulent pas pratiquer une AMP. Cet amendement renforcerait la clause de conscience actuelle, qui permet par exemple à des médecins de ne pas aider une femme noire à bénéficier d’un don d’ovocytes au motif que conformément à la réglementation, elle demande à ce que les médecins ne lui imposent pas un appariement avec le donneur. L’amendement 101 propose la même chose. L’amendement 16 propose la même chose.

==> Rejet

L’amendement 15 prévoit de maintenir l’interdiction du double don de gamètes. L’amendement 40 propose la même chose. L’amendement 102 propose la même chose.

==> Adopté

L’amendement 50 du sénateur Daniel Chasseing prévoit qu’il faille l’accord du donneur pour que soit mené des recherches médicales sur des embryons créés grâce à ses dons.

==> Retiré

Article 2

L’amendement 114 supprime la nécessité d’avoir l’autorisation du conjoint pour effectuer un don de gamètes. L’amendement 129 propose la même chose. L’amendement 156 propose la même chose.

==> Tombé

L’amendement 49 du sénateur Daniel Chasseing prévoit une prise en charge par l’assurance maladie d’une autoconservation de gamètes pour les personnes ayant fait un don de gamètes.

==> Tombé

L’amendement 87 interdit l’importation en France de gamètes provenant de l’étranger.

==> Tombé

Article 3

L’amendement 116 prévoit de rétablir le texte voté en deuxième lecture à l’assemblée nationale. L’amendement 131 propose la même chose.

==> Rejet

L’amendement 28 du gouvernement prévoit de rétablir le texte voté en deuxième lecture par l’assemblée nationale, tout en retirant la possibilité pour les bénéficiaires d’un parcours AMP d’avoir accès aux données non identifiantes des donneurs, et aussi en supprimant la possibilité de contacter les anciens donneurs pour solliciter la levée de leur anonymat.

==> Rejet

L’amendement 160 prévoit que tous les futurs enfants issus d’une AMP avec tiers donneur pourront avoir accès aux données non identifiantes et identifiantes du donneur.

==> Rejet

L’amendement 70 supprime le droit d’accès aux origines.

==> Rejet

L’amendement 83 prévoit de noter les antécédents médicaux du donneur et de sa famille. L’amendement 161 propose la même chose.

==> Rejet

L’amendement 47 du sénateur Daniel Chasseing prévoit de supprimer la profession du donneur de la liste des données non identifiantes.

==> Rejet

L’amendement 162 prévoit que les donneurs puissent transmettre d’autres informations que celles prévues par la liste des données non identifiantes.

==> Rejet

L’amendement 48 du sénateur Daniel Chasseing prévoit que les anciens donneurs de gamètes ne puissent pas s’opposer à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes issues de leurs dons.

==> Rejet

L’amendement 163 prévoit d’accorder un délai de 5 ans aux anciens donneurs avant de détruire leurs gamètes conservés.

==> Rejet

Compte rendu de l’examen du 2 février 2021

Compte rendu de l’examen du 3 février 2021

COLLOQUE « LE DROIT À LA FILIATION » – CEJESCO

Date du colloque : 18 décembre 2020

Lien de l’événement : https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/agenda/annule-colloque-quot-le-droit-a-la-filiation-quot-cejesco,8795,18253.html

Télécharger le programme du colloque au format PDF

Le colloque a fait l’objet d’une captation vidéo.

Lien pour visionner et télécharger les vidéos : https://mediacenter.univ-reims.fr/channels/LEDROITDELAFILIATION/vodplayer/137

Vidéo de la présentation « Le droit à la connaissance des origines dans l’assistance médicale à la procréation » de Anne GILSON-MAES, maître de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne.

Table ronde

Lien de la vidéo complète : https://www.facebook.com/347738835319710/videos/181362723773154/

Autre lien : https://www.youtube.com/watch?t=536&v=_34RO5uym3Y&ab_channel=Gaylib

En présence de :

-Coralie Dubost, députée de l’Herault et co-rapporteur du texte

-Catherine Clavin, co-présidente de l’Apgl (Association des Parents et futurs Parents Gays et Lesbiens) et avocate au barreau de Marseille

-Laurence Brunet, juriste chercheuse à l’ISJPS (institut des sciences juridiques et philosophiques de La Sorbonne)

-Véronique Cerasoli, porte parole et chargée des questions PMA de SOS homophobie

La députée Coralie Dubost a annoncé que l’assemblée nationale rétablirait le texte voté par l’assemblée nationale en deuxième lecture.

Notre association a interrogée la députée Coralie Dubost durant cette table ronde sur la méthode de sélection du donneur de gamètes pour les femmes célibataires. Elle nous a répondu qu’elle souhaitait que le choix du donneur de spermatozoïdes soit aléatoire.

Reportage sur le don : « Infertilité : pénurie de donneurs »

Titre du reportage : Infertilité : pénurie de donneurs

Date de diffusion : 5 novembre 2017 à 13h

Chaîne : France 2 / France Télévisions

Lien de la source : https://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/infertilite-penurie-de-donneurs_2453122.html

Ce reportage met à l’honneur le donneur Alan Gentil.

La PMA déconfinée – La révision de la loi de bioéthique en 2020

1994 : la première loi de bioéthique réserve l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels infertiles. 2020 : la loi revisitée accepte cette fois les couples lesbiens et les femmes seules. Désormais, la PMA est déconfinée : elle s’étend à de nouvelles populations, valide l’homoparenté et la maternité solo. La nouvelle loi légitime aussi l’accès aux origines et l’autoconservation des ovocytes. C’est un véritable tournant sociétal même si la PMA qui exclut la gestation pour autrui n’est pas totalement libérée des carcans qui l’enserraient. Ces avancées ont été obtenues au terme de longues années de controverses et de combats qui ont mobilisé les médecins, les législateurs et les citoyens.

1994 : la première loi de bioéthique réserve l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels infertiles. 2020 : la loi revisitée accepte cette fois les couples lesbiens et les femmes seules. Désormais, la PMA est déconfinée : elle s’étend à de nouvelles populations, valide l’homoparenté et la maternité solo. La nouvelle loi légitime aussi l’accès aux origines et l’autoconservation des ovocytes. C’est un véritable tournant sociétal même si la PMA qui exclut la gestation pour autrui n’est pas totalement libérée des carcans qui l’enserraient. Ces avancées ont été obtenues au terme de longues années de controverses et de combats qui ont mobilisé les médecins, les législateurs et les citoyens.

Dominique Mehl est sociologue au CNRS (IRISSO), spécialiste de la famille, de la procréation médicalement assistée et de la bioéthique. Elle a publié deux livres sur le sujet : Naître ? La controverse bioéthique, Bayard, 1999 et Les lois de l’enfantement, Presses de SciencePo, 2011.

Informations bibliographiques

Éditeur : L’Harmattan

Auteur : Dominique Mehl

Collection : Logiques sociales

Parution : 11/01/2021

Nb. de pages : 160 pages

Format : 13,5 cm × 21,5 cm

Couverture : Broché

Poids : 0.205 Kg

EAN : 9782343218809

ISBN : 978-2-343-21880-9