L’association sera en pause du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Nous vous donnons donc rendez-vous à l’année prochaine 🙂

Archives mensuelles : décembre 2019

Extraits vidéo

PMA : les débuts du don de sperme

Lien : https://www.ina.fr/video/S850264_001/pma-les-debuts-du-don-de-sperme-video.html

Date : 10 septembre 2019

Descriptif : Procréation médicalement assistée. Retour aux origines. En France, tout a commencé dans les années 1970, avec les tous débuts du don de sperme.

La part des autres : parents adoptifs

Lien : https://www.ina.fr/video/CPA80057926

Date : 15 septembre 1980

Descriptif : Cette émission tend à montrer que le comportement des individus est davantage régi par l’acquis qui provient de l’éducation et du milieu social que par l’inné que constitue l’héritage génétique. Des spécialistes étayent cette théorie en livrant les résultats de leurs études : le professeur ROYER, pédiatre et généticien, Georges DAVID, spécialiste de l’insémination artificielle, Roger MISES, psychiatre, M. CARLI, neuro-physiologue et Luiggi GEDDA, fondateur de l’institut des jumeaux à Rome, évoquent les résultats très satisfaisants de l’insémination artificielle, les différences de comportement observés chez des jumeaux monozygotes, les études faites dans une même famille sur l’évolution plus satisfaisante des enfants adoptés par des milieux plus favorisés. Madame CLARET note pour sa part, des résultats très divers chez les enfants issus de l’Assistance Publique dont elle s’occupe. Des parents adoptifs ou qui ont eu recours à l’insémination, des enfants adoptés d’âges divers témoignent de l’importance de la part de l’acquis dans l’équilibre et le développement. Après avoir contesté l’hérédité de l’intelligence et le calcul du QI, une expérience sur des rats et des tests sur des jumeaux montrent comment le cerveau est responsable du comportement et est développé culturellement par la famille et la société. Séquences filmées sur la fécondation d’un oeuf humain, la conservation de sperme congelé, un regroupement de jumeaux et des bébés dans une crèche. Schémas du ruban d’A.D.N. et de la glande amygdale du cerveau.

An 2000 bébés à la carte

Lien : https://www.ina.fr/video/CPA80052150/an-2000-bebes-a-la-carte-video.html

Date : 24 novembre 1980

Descriptif : En l’an 2000, les hommes et les femmes auront-ils des bébés à la carte, pourront-ils choisir le sexe de leur enfant, le concevoir au moment voulu, vaincre la stérilité ? les participants répondent à ces questions en insistant sur les futures méthodes de contraception, y compris la contraception masculine, les traitements contre la stérilité : l’insémination artificielle, « le bébé-éprouvette « : Christine ARNOTHY joue le rôle de candide. Les autres invités de Robert Clarke sont : Charles Thibault, Jacqueline Nathan Kahn, Georges David et Pierre Jarvis Mauvais.

Les problèmes de fertilité masculine

Lien : https://www.ina.fr/video/R18184390/les-problemes-de-fertilite-masculine-video.html

Date : 4 décembre 1995

Descriptif : Débat en plateau sur les problèmes de fertilité qui touchent certains hommes, avec le professeur Louis Bujan, andrologue au CECOS de Toulouse.

Possible non respect des règles éthiques par des médecins réalisant des AMP avec tiers donneur ?

La question que certains se posent, c’est si ces tests ADN permettront un jour de découvrir un scandale en France. (Article de l’AFP : « Fin de l’anonymat et possibles scandales : internet va-t-il bouleverser le don de sperme ? ». – Article au format PDF)

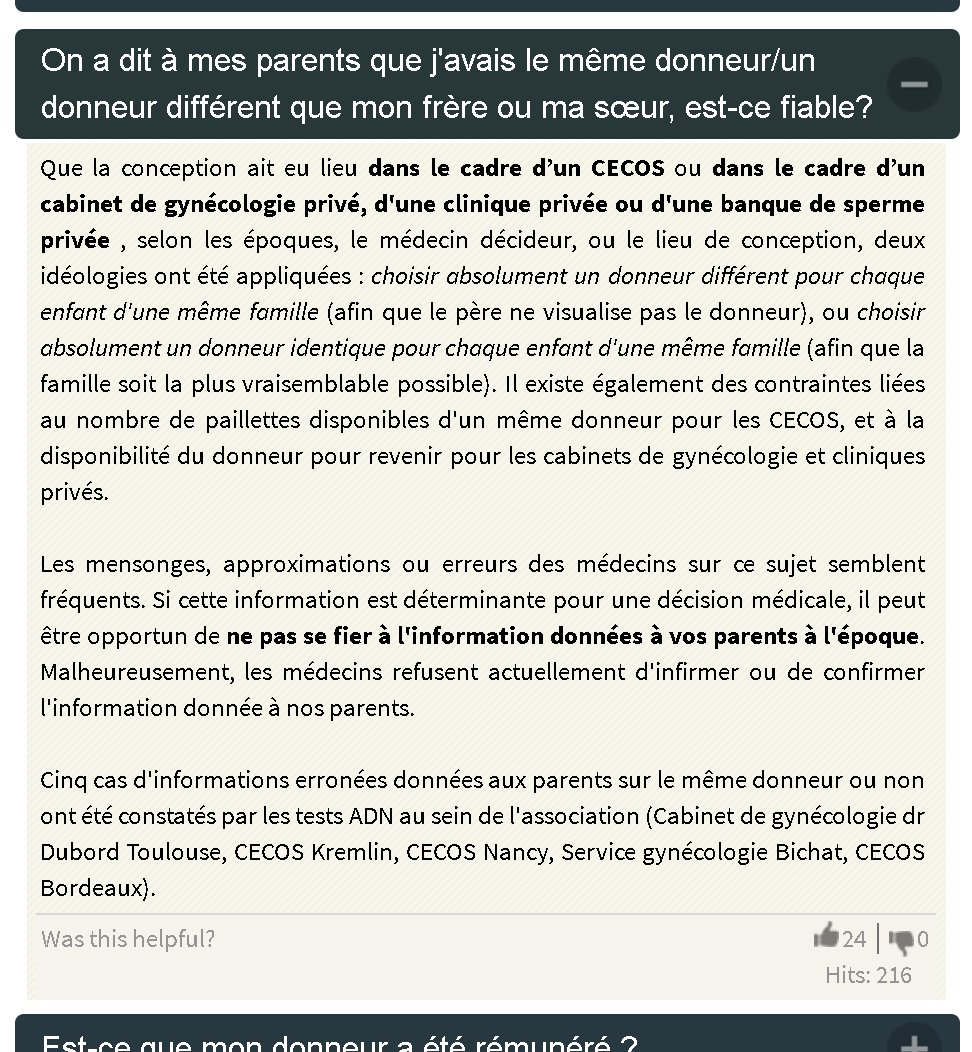

Je ne sais pas si on peut parler de scandale mais on peut noter qu’en France, les tests ADN ont permis de découvrir un certain nombre de mensonges de médecins. Des parents qui venaient d’avoir un deuxième enfant grâce à un don de spermatozoïdes avaient en effet interrogé le médecin du CECOS pour savoir si leurs deux enfants avaient été conçus avec le même donneur, et le médecin ne leur avait pas répondu la vérité. C’est l’association PMAnonyme qui parle de ce mensonge sur son site Internet.

La première loi de bioéthique date de 1994 et c’est elle qui a instauré les grands principes du don de gamètes. Ces règles en matière de don de gamètes reprenaient en très grande partie les règles édictées par les CECOS (anonymat, gratuité, etc.).

Une règle importante datant de la création des CECOS en 1973 était de limiter à 3 naissances par donneur. Cette stricte limitation était destinée à rassurer les bénéficiaires d’un don de gamètes, en leur expliquant que cette règle de 3 naissances au maximum par donneur permettait de réduire les risques de consanguinité.

Georges David qui a fondé le premier CECOS à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre a de nombreuses fois rappelé cette règle. (Je précise qu’en 1994, la loi autorisera jusqu’à 5 naissances et cela passera à 10 naissances à partir de 2004).

Cependant, Audrey Kermalvezen qui a été conçu en 1979 a fait un test ADN en 2017 qui lui a permis d’avoir l’assurance que son frère était né du même donneur qu’elle, et s’est découvert un demi-frère et une demi-sœur. Autrement dit, le CECOS a permis au minimum 4 naissances à partir du même donneur.

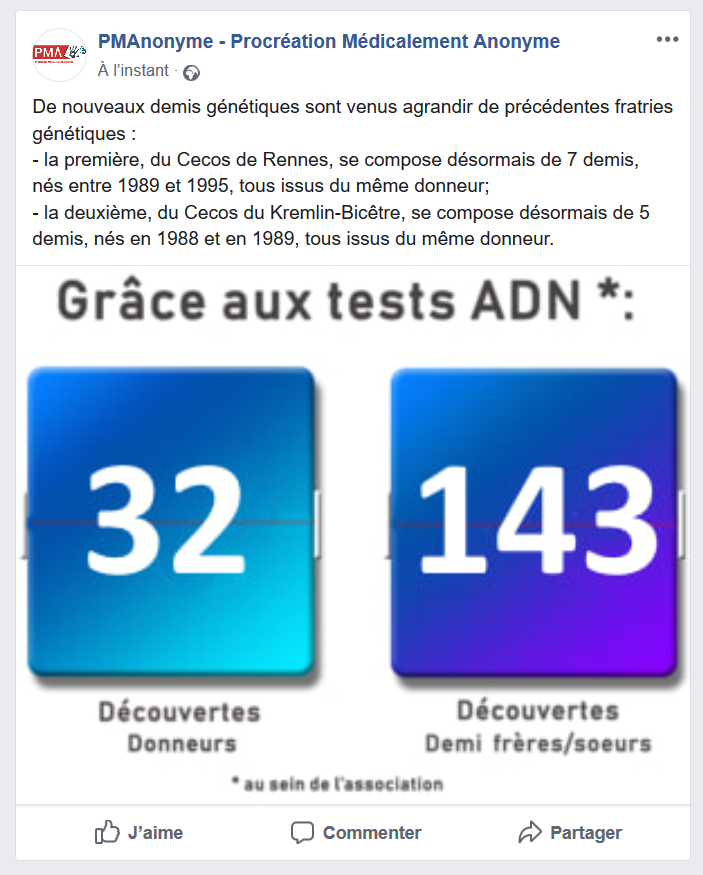

L’association PMAnonyme avait dit compter 5 demi-génétiques issus du même donneur au CECOS du Kremlin-Bicêtre.

Grâce aux tests ADN, il semblerait très fortement que certaines règles édictées par les CECOS avant 1994 n’étaient pas respectées !

J’en profite pour signaler que quand les médias parlent des risques de consanguinité, ils ne font en général référence qu’aux personnes issues d’un don, en oubliant que les donneurs sont eux aussi concernés. En effet, jusqu’en 2011, les donneurs devaient avoir au moins un enfant. Je ne pense pas me tromper en disant que les donneurs n’aimeraient pas que leurs enfants se mettent en couple avec un demi-génétique.

—

Edit du 6 juillet 2020 : L’association PMAnonyme a publié sur son site Internet le témoignage d’une femme française issue d’un don de spermatozoïdes provenant normalement d’un donneur anonyme : Aujourd’hui je sais.

Grâce à un test ADN, cette femme a découvert que son donneur était le gynécologue et que celui-ci avait donc trompé sa mère.

Interview de Dominique Mehl

Dominique Mehl est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur le changement social, la sociologie de la famille, la sociologie de la bioéthique, notamment de la procréation médicalement assistée.

Auteure de :

- Naître ? La controverse bioéthique, Bayard, 1998

- Enfants du don, Robert Laffont, 2008

- Les lois de l’enfantement, PressesdeSciencePo, 2011

- Maternités solo, Éditions Universitaires Européennes, 2016

Interview

- Pouvez-vous nous parler de votre implication dans la loi de bioéthique ? De vos travaux/recherches dans le domaine de l’AMP/PMA ?

J’enquête depuis le début des années quatre-vingt sur les changements induits par la procréation médicalement assistée sur la famille, les représentations sociales en matière de conjugalité et de parentalité. Ainsi que sur les débats publics, médiatiques et politiques qui accompagnent ces évolutions sociétales.

Au milieu des années quatre-vingt, je menais une recherche sur la profession de gynécologue et sur les controverses concernant la médicalisation de l’accouchement. C’est dans le cadre de cette enquête que j’ai rencontré les questions de bioéthique. En recueillant la parole des médecins, des patients, en assistant à des consultations dans un contexte tout à fait nouveau. Amandine, le premier « bébé éprouvette » français était née quelque temps avant et les femmes étaient en grande demande d’aide de la médecine lorsque l’enfant ne paraissait pas. Et j’ai très vite constaté un décalage entre le traitement journalistique de ces questions et le vécu des candidats à la procréation assistée. D’un côté les médecins étaient présentés comme des démiurges, des professionnels prêts à tout pour techniciser la naissance. De l’autre des femmes qui étaient en attente de traitement et plaçaient beaucoup d’espoir dans cette fameuse médicalisation volontiers stigmatisée.

J’ai suivi les premiers débats publics aboutissant au vote de la loi de 1994. Depuis je n’ai cessé d’enquêter sur les débats publics et les évolutions législatives concernant la bioéthique: 2004 première révision de la loi, 2011 seconde révision, aujourd’hui, le troisième épisode politique. J’ai par ailleurs conduit plusieurs enquêtes auprès de personnes et de couples en parcours de PMA : parents et enfants issus d’un don de gamète masculin ou féminin, maternités célibataires, femmes ayant bénéficié à l’étranger d’un double don interdit en France, points de vue de gynécologues et de jeunes femmes en âge de procréer sur l’autoconservation des ovocytes.

Mon approche est sociologique visant à rendre compte des pratiques et des représentations de la société et également sociopolitique cherchant à montrer les logiques de la décision politique sur des questions concernant les mœurs.

- Une sélection des candidats au don de gamètes est pratiquée par les CECOS afin de ne pas conserver des donneurs présentant un fort risque de transmettre une maladie génétique grave. Selon vous, est-ce de l’eugénisme ?

Il faut faire très attention lorsqu’on parle d’eugénisme. Les historiens et philosophes nous apprennent qu’il existe en réalité quatre types d’eugénisme malheureusement confondus, pour des raisons politiques, avec l’eugénisme génocidaire. Il existe d’abord un eugénisme négatif qui consiste à éliminer un gène délétère c’est-a-dire à empêcher une maladie de s’installer. En face il existe un eugénisme positif qui consiste à modifier un patrimoine génétique en intervenant sur des gènes qui ont une potentialité héréditaire. La malformation n’est plus seulement évincée chez une personne mais éradiquée aussi pour les générations à venir. Par ailleurs il convient de distinguer l’eugénisme individuel et l’eugénisme collectif. Ce dernier émane d’une politique d’Etat visant des populations cibles. C’est l’eugénisme qui a tué des handicapés dans les pays scandinaves au début du siècle puis ravagé l’Allemagne nazie où des populations entières étaient décimées et des bébés soumis à des expériences médicales visant à améliorer la race. L’eugénisme individuel, comme son nom l’indique, ne concerne que des personnes précises et non des populations. Il vise à réparer ou à contrecarrer la venue d’une malformation ou d’une maladie identifiée ou prévisible sur un individu et un seul.

Aujourd’hui, dans notre société, personne ne porte de projet eugéniste collectif. Seuls sont visés par les thérapies géniques des individus avec pour visée non d’améliorer une cohorte mais de prévenir une maladie identifiée. Ainsi le débat actuel sur le diagnostic préimplantatoire est-il totalement vicié. Traquer une déficience sur un embryon peut être qualifié d’eugénisme individuel, de même que rechercher la trisomie chez les femmes enceintes. Mais rien dans ces gestes ne modifie l’espèce et sa descendance. L’eugénisme collectif, celui qui terrorise, ne plane pas comme une menace sur ces traitements individualisés. Or, de nombreux conservateurs gardiens de l’indisponibilité totale de l’embryon voudraient discréditer cet eugénisme thérapeutique en brandissant le spectre des camps de la mort.

Selon moi, il est indispensable de préserver cette dimension individuelle qui nous protège contre des projets totalitaires et permet que des sensibilités différentes au handicap et à la maladie aient droit de cité dans les enceintes médicales.

- S’il était permis aux femmes célibataires bénéficiant d’un don de spermatozoïdes de choisir les critères morphologiques du donneur (couleur de peau, couleur des yeux, couleur des cheveux, taille, etc.), selon vous, est-ce qu’il s’agirait d’eugénisme ?

Il ne s’agit en aucun cas d’eugénisme. On ne répare pas, on n’élimine pas. Cela relève strictement de choix individuels. Dans la vie on choisit son partenaire. En PMA on peut rêver d’un donneur ou d’une donneuse qui vous plaise. Même si, dans un cas comme dans l’autre, l’issue n’est pas certaine. On peut comparer ce souhait au vécu de l’appariement lorsqu’il y a don de gamète. L’appariement a été inventé au départ pour cacher le geste du don et permettre de laisser croire que le père est le géniteur. Avec la reconnaissance prochaine d’un droit à connaitre ses origines ce scénario n’a plus aucun sens. A partir du moment où le secret n’est plus en vogue, l’appariement notamment sanguin peut être condamné. Mais l’appariement morphologique conserve certainement des avantages psychologiques. Notamment il peut aider les parents à investir l’enfant à venir bien qu’il ne soit pas issu des gènes parentaux. Dans toutes les interviews que j’ai faites, la question des ressemblances physiques est omniprésente. Les enfants du don se demandent à qui ils ressemblent. Les parents d’enfants du don espèrent trouver dans les traits de leur fils ou de leur fille une proximité physique avec eux. L’entrée en parenté lorsqu’il n’y a pas d’hérédité parait toujours plus difficile à opérer que lorsque l’évidence de la transmission est là. Marquer des préférences, dont le résultat demeure incertain, peut éventuellement faciliter leur attachement. A condition qu’il soit choisi et non imposé.

- Il est possible d’avoir jusqu’à 2 grossesses grâce à un don de gamètes. Certains bénéficiaires du don préféreraient que tous leurs enfants soient issus du même donneur.

Pensez-vous que cela soit une bonne chose pour les parents que leurs enfants soient issus du même donneur ?

Pensez-vous que pour les personnes issues d’un don, cela ait de l’importance que leur sœur ou frère soit issu du même donneur ?

J’ai une position assez particulière. Je pense que le socle des liens de parenté dans le cas d’un don est d’ores et déjà assuré par la loi. En effet la filiation des enfants du don est totalement sécurisée : le donneur ne peut revendiquer aucune part paternelle et le père légal ne peut se défaire de son lien légal avec l’enfant. Donc l’hypothèse d’un adolescent frappant chez son donneur sur le thème : « Coucou papa c’est moi » est totalement fantasmatique. A partir de ce socle solide il serait envisageable de laisser davantage de liberté aux partenaires d’une procréation par don (parents, enfants, donneurs) pour choisir eux-mêmes les liens qu’ils veulent tisser entre eux : distance, anonymat et absence totale de contact, place symbolique de semi parenté ou de parenté lointaine, relations polies ou plus affectives… Il en est de même pour les demi-frères et sœurs. Etre nés d’un même donneur peut n’avoir aucune importance si on ne loge pas derrière ces gestes l’idée d’un halo familial. En revanche si l’image d’une simili famille y compris par proximité génétique des enfants représente un modèle enviable le partage du même donneur peut être un élément de ce « faire famille » souple et consenti. D’ailleurs pour les enfants du don en quête d’informations sur leur donneur, le souhait de savoir qui a donné est primordial. Mais aussi la connaissance de l’étendue de la fratrie constitue une question récurrente. Aux Etats-Unis les sites de sibling permettent d’identifier un donneur mais aussi sa descendance diverse et les demi-frères et demi-sœurs semblent apprécier hautement cette connaissance voir ce contact avec leur famille étendue.

Mais attention : je différencie totalement filiation et famille. La filiation est un lien légal bien verrouillé par la loi que les parents soient ou non les géniteurs. La famille, en revanche, n’est pas une institution. Elle n’est pas encadrée par le droit. Elle est volontaire, fluide, composite, élargie, fragile. Le donneur et les demi-frères et sœurs n’ont pas de place dans le dispositif filiatif. En revanche ils sont aptes à susciter des relations interpersonnelles qui prennent en compte leur consanguinité dans un cadre voulu et particulier.

- Lors de la création du CNAOP, il lui a été donné le droit d’interroger les géniteurs des personnes nées sous X pour savoir s’ils accepteraient de lever leur anonymat. L’ancienne secrétaire générale du CNAOP a récemment déclarée qu’aucun géniteur ne s’était plaint d’avoir été retrouvé et interrogé par le CNAOP.

Selon vous, est-ce souhaitable que la commission en charge de l’accès aux origines dispose du droit de contacter les anciens donneurs ?

Oui, absolument. La nouvelle loi ne sera pas rétroactive. Mais d’anciens donneurs peuvent, après avoir donné sous le sceau de l’anonymat, avoir changé d’idée au vu des évolutions sociales et en écoutant la parole des enfants du don en quête de leurs origines. Il serait plus que souhaitable pour les enfants nés de leur don (et peut-être pour eux-mêmes) de leur laisser la liberté de choisir le maintien ou la levée de leur propre anonymat.

- La Cour administrative d’appel de Versailles a évalué l’âge limite de l’homme pour avoir recours à l’AMP à 59 ans. La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’il fallait « préserver notamment l’intérêt de l’enfant à naître ».

Avec la future loi de bioéthique, une femme célibataire de 35 ans pourra bénéficier d’un don de spermatozoïdes mais une femme de 35 ans en couple avec un homme de 60 ans n’y aura pas le droit.

Estimez-vous qu’un enfant a davantage intérêt à naître en ayant uniquement une mère plutôt qu’une mère et un père « âgé » de 60 ans ?

Je pense qu’il n’y a pas de « bon père » ni de « bonne mère ». Il existe des configurations qui semblent absolument biscornues et qui donnent cependant des familles plutôt harmonieuses. Et puis il y a des configurations dans lesquelles le couple correspond à tous les critères de bienséance et qui s’avèrent être catastrophiques. Je pense que la question de l’âge est une question individuelle. Certaines femmes sont en pleine forme à plus de 40 ans, d’autres plus affectées physiquement et psychologiquement par l’écoulement du temps. Je trouve que la France est trop rigide. Il faudrait vraiment que l’idée du cas par cas et que le pragmatisme s’installent un peu chez nous. La question de l’âge devient de plus en plus problématique en matière d’engendrement. Mais une loi générale venue d’en haut ne saura jamais prendre en compte la diversité des situations. Le Centre d’Étude Clinique de Cochin, créé pour promouvoir une éthique pragmatique, reçoit beaucoup d’interpellations de couples considérés comme trop âgés pour devenir parents. Au lieu d’afficher une doctrine, ils s’entretiennent avec les peut-être futurs parents et évaluent ensemble les arguments et motivations des uns et des autres. Et leur expérience montre qu’aucune histoire ne s’avère transposable.

- Est-ce que vous pourriez réaliser dans le futur une étude sociologique sur les anciens donneurs ?

J’aimerais beaucoup pouvoir en mener une. A l’heure actuelle le vécu des donneurs, leurs motivations, leur réactions aux débats sur l’anonymat sont totalement méconnus. La culture du secret et de l’anonymat qui a protégé leur vie jusqu’à présent les a aussi rendus invisibles et muets. La loi est en train de changer, mais sans eux.

- Que pensez-vous de l’actuel projet de loi bioéthique ?

On est enfin arrivés à ouvrir la PMA à d’autres que les couples orthodoxes. C’était une réforme souhaitée et attendue depuis que le mariage et l’adoption avaient été accordés en 2013 aux couples homosexuels. Je suis assez soulagée que les femmes célibataires aient également été acceptées car ce n’était pas gagné d’avance. Une hostilité radicale émanait des adversaires du projet de réforme autour de la dénonciation de l’enfant sans père. Et des réticences de taille s’étaient également exprimées dans les rangs réformistes autour de l’image de la mère dévorante qui ne pourrait pas être déliée de son lien exclusif avec l’enfant par une tierce personne. Je pense que la validation de l’accès aux origines pour les enfants du don représente une avancée majeure d’autant que la formule du « double guichet » n’a pas été retenue. Je suis également ravie qu’une nouvelle liberté soit accordée aux femmes par la légalisation de l’autoconservation des ovocytes.

Pourtant, le libéralisme a toujours ses limites dans notre pays. L’ouverture demeure tout de même en demi-teinte. Tout d’abord, et c’est probablement le dispositif le plus choquant, l’accès à la PMA est accordée aux couple lesbiens mais une filiation spéciale leur est imposée. Alors que depuis 2005 procréation et filiation avaient été totalement disjoints, la distinction entre enfants légitimes et naturels étant abolie, on revient en arrière en nouant à nouveau procréation et filiation. Ce choix régressif s’avère à l’encontre des évolutions sociales récentes qui entérinent la disjonction complète entre lien légal, filiation et parentalité.

Par ailleurs, le droit d’accès aux origines est rigoureusement circonscrit, encadré et contrôlé. Le don direct, prisé notamment par certaines femmes qui souhaitent s’investir humainement dans leur parcours de don, n’est pas admis. L’accès à l’identité du donneur sera soigneusement piloté par des institutions tandis que la liberté de chercher demeure bannie, les tests ADN hors procédure judiciaire étant toujours condamnés. Enfin tout est mis en place, nous en avons parlé, pour que parents d’enfants du don, donneurs et enfants du don ne cherchent pas à être liés, à être ensemble, à faire famille.

En ce sens la future nouvelle loi accorde de nouveaux droits qui étaient attendus depuis longtemps. Mais elle ne bouleverse pas la donne parentale et familiale.

Nous vous remercions pour toutes ces réponses

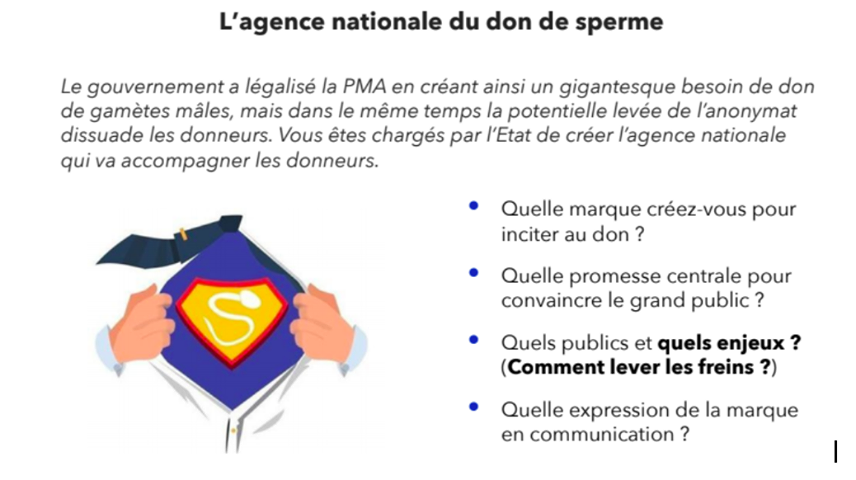

« Wellcum »

Ce projet a été réalisé de manière très sérieuse par les étudiants puisqu’ils sont allés à la rencontre du professeur Catherine PATRAT qui est chef du service biologie de la reproduction de l’hôpital Cochin, et d’un donneur de spermatozoïdes. Précisons que comme il s’agissait d’imaginer une marque fictive, cela leur a permis d’avoir la liberté de mettre une bonne dose d’humour.

Nos demandes d’amendements

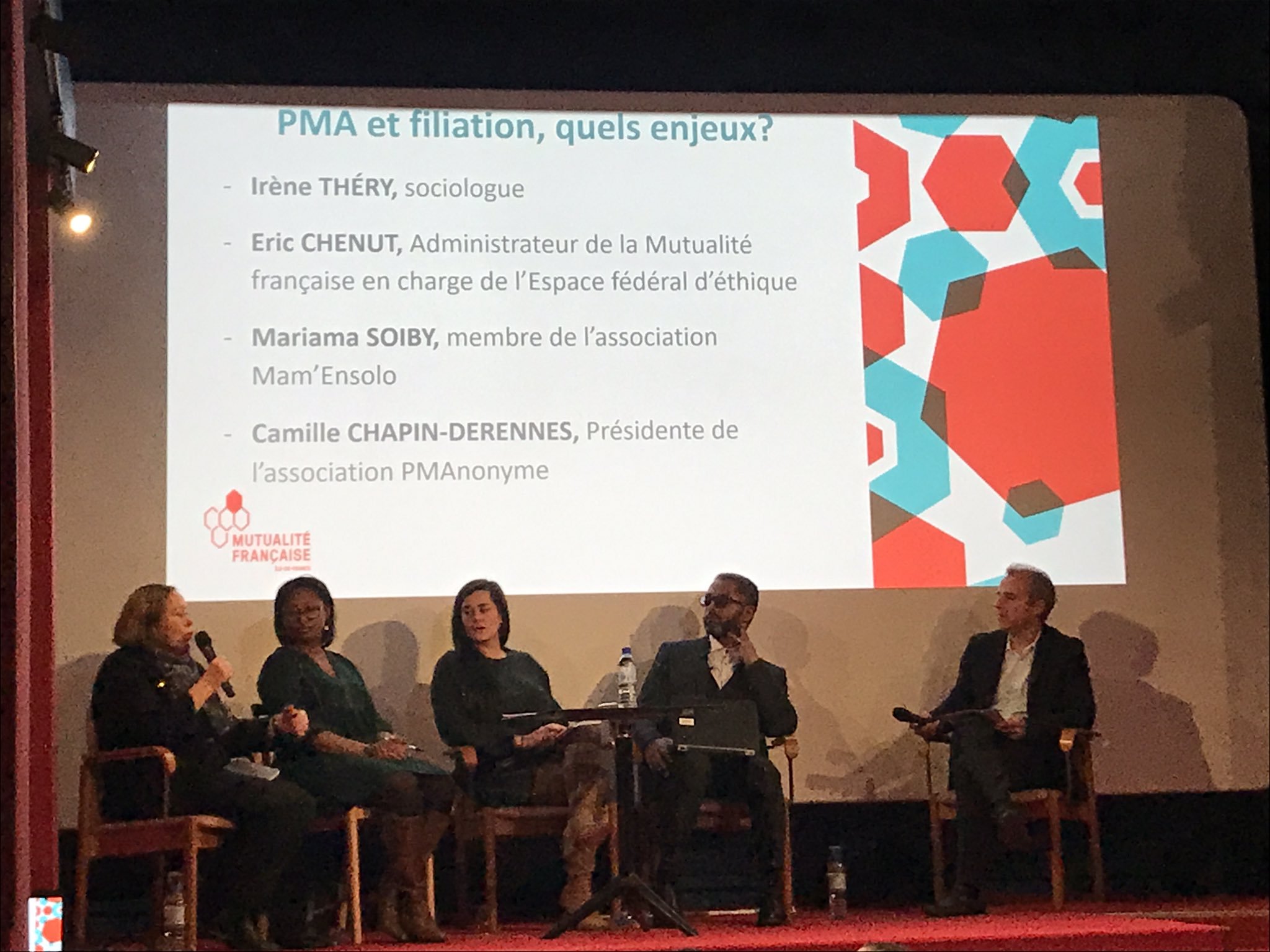

Conférence « PMA & Filiation, quels enjeux ? »

Page officielle de l’événement : https://iledefrance.mutualite.fr/actualites/pma-filiation-quels-enjeux/

Voir le communiqué de presse.

Les intervenants étaient :

– Éric CHENUT, administrateur de la Mutualité française en charge de l’Espace fédéral d’éthique

– Irène THÉRY, sociologue

– Mariama SOUBY, membre de l’association Mam’ensolo

– Camille CHAPIN-DERENNES, présidente de l’association PMAnonyme

Les intervenants dans le public (à partir de 1h40) étaient :

– Charlotte Dudkiewicz-Sibony (je ne suis pas totalement sûr de moi), psychologue CECOS

– Ouriel ROSENBLUM, psychologue CECOS

– Véronique DROUINEAUD, biologiste et responsable du CECOS de Cochin

Avec l’aimable autorisation de la Mutualité Française, nous vous proposons d’écouter la conférence.

Télécharger la conférence au format MP3

Cette conférence traite principalement des questions de filiation mais des questions en lien avec les donneurs sont également abordées. Nous pensons que cette conférence est susceptible d’intéresser des donneurs et c’est la raison pour laquelle, nous tenions à en parler.

Interview de Astrid M.

Astrid et son mari ont dû recourir à une PMA avec don de sperme pour pouvoir vivre une grossesse. Ils ont maintenant une géniale petite fille de 3 ans. Elle regrette que sa fille ne puisse avoir accès à ses origines, mais ayant elle-même été conçue grâce à une PMA avec don dans les années 70, elle espère pouvoir l’accompagner au mieux tout au long de sa vie.

Interview

- Une sélection des candidats au don de gamètes est pratiquée par les CECOS afin de ne pas conserver des donneurs présentant un fort risque de transmettre une maladie génétique grave. Est-ce que tu approuves que ces donneurs soient exclus du don ?

Mon mari est lui-même atteint d’un syndrome génétique qui provoque le décès avant 4 ans de la moitié des enfants portant ce syndrome. Il est déjà tellement compliqué de réussir à avoir cet enfant, je pense qu’il est humain de ne pas souhaiter que cet enfant soit porteur d’un syndrome létal ou très handicapant. On sait qu’aucun enfant n’est parfait, mais on souhaite leur offrir une vie « normale ».

- Est-ce que ton mari et toi avez demandé au CECOS de pratiquer un appariement du groupe sanguin ? (C’est-à-dire que le donneur ait le même groupe sanguin que le père de l’enfant)

Nous n’avons rien demandé, cela nous a été imposé.

- Est-ce que ton CECOS pratiquait le « parrainage » ?

Oui tout à fait, on nous en a parlé dès l’annonce des 18 mois d’attente : si nous apportions un donneur, l’attente serait réduite à 12 mois et si nous apportions 2 donneurs, elle serait réduite à seulement 6 mois. Nous avons refusé d’avoir recours à un parrainage, afin de ne pas avoir à obliger un proche à donner.

- Est-ce que ton CECOS permettait aux bénéficiaires d’un don de conserver le même donneur pour une seconde grossesse ?

Le professeur qui nous suivait au CECOS nous a indiqué que les médecins refusaient d’utiliser le même donneur pour une éventuelle seconde grossesse, m’ayant expliqué que permettre aux 2 enfants d’avoir quelques ressemblances physiques ne les intéressait pas (ce qui s’oppose pourtant à leur principe d’appariement avec le père d’intention) car ils ne souhaitaient pas créer de famille (génétique). J’avoue être restée outrée de ce manque de considération à reconnaître notre famille comme une vraie famille…

- Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que les enfants issus d’un don puissent avoir accès aux antécédents médicaux du donneur à partir de leur majorité. Selon toi, est-ce que les bénéficiaires du don devraient également avoir accès à ces informations dès le début de la grossesse ?

Je pense effectivement que les parents devraient avoir accès à ses informations, qui ne permettent pas, de toute façon, d’accéder à l’identité du donneur. On nous rabâche que les donneurs sont en bonne santé, mais nous avons tous des prédispositions à certains maladies héréditaires et notre santé évolue sans cesse au fil de nos vies. Savoir que certaines pathologies sont présentes chez le donneur ou sa famille proche, permettrait de faire de la prévention et de mettre à égalité les enfants conçus par don et ceux non-conçus par don.

- Selon toi, est-ce que les bénéficiaires du don devraient avoir accès à des données non identifiantes sur les donneurs, et si oui, lesquelles ?

Pendant ma grossesse, j’aurais aimé connaître la couleur de peau, des yeux, des cheveux et une fourchette de taille du donneur de ma fille. Car il est difficile d’imaginer et de rendre réel son futur enfant lorsqu’on ne connaît pas la moitié de ses origines.

- Si ce n’est pas déjà fait, est-ce que ton mari et toi avez l’intention d’informer votre fille de son mode de conception ?

Nous en avons toujours parlé devant elle, tout notre entourage connaît son mode de conception. Nous avons refusé d’en faire un tabou. Nous lui en avons parlé dès sa naissance, notamment grâce à 3 livres pour enfants qui traitent de la conception par PMA avec don.

- L’infertilité a été reconnue comme Grande cause nationale 2020. As-tu des propositions de mesures pour lutter contre les causes d’infertilité et améliorer les traitements ?

Les causes sont variées et certaines ont une origine embryonnaire et on ne peut les éviter. Cependant, la pollution et certains produits chimiques, tels que le glyphosate, sont responsables également, et il serait temps de cesser leur utilisation, quels que soient les lobbies industriels.

Pour les traitements, quand je vois les résultats des PMA à l’étranger, je pense qu’il est temps que la France progresse de ce côté-là. En effet, grâce à des traitements différents, plus personnalisés, mais notamment grâce au DPI (Diagnostic Pré-Implantatoire) des embryons (la plupart des embryons créés et transférés ont des anomalies chromosomiques, ce qui amène systématiquement à des fausses couches), certains pays européens ont des taux de réussite 2 à 3 fois supérieurs à la France.

- Que penses-tu de l’actuel projet de la loi relatif à la bioéthique ?

Il était temps que l’accès aux origines des personnes nées par PMA avec don soit mis en place. L’anonymat définitif est obsolète et injuste pour ces enfants et adultes. Ce projet ne retirera rien à ceux qui ne veulent rien savoir et donnera des réponses à ceux qui se posent des questions. C’est une question d’humanité.

Nous te remercions pour toutes ces réponses