Résumé des principaux amendements concernant les donneurs de gamètes

Les amendements sont consultables à l’adresse : http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/238/liste_discussion.html

1) Article 1, Amendement N°123 présenté par Mme COSTES (voir au format PDF)

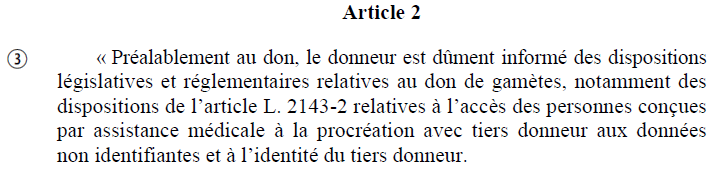

Cet amendement est destiné à supprimer la possibilité aux personnes issues d’un don d’obtenir l’identité du donneur.

==> Amendement rejeté.

2) Article 2, Amendement N°147 présenté par M. Henri LEROY (voir au format PDF)

Cet amendement prévoit que pour devenir donneur de gamètes, il faut déjà avoir eu un enfant.

==> Amendement rejeté.

3) Article 2, Amendement N°282 présenté par le gouvernement (voir au format PDF)

Cet amendement supprime l’information donnée au conjoint du donneur.

==> Amendement rejeté.

4) Article 2, divers amendements

Amendements N°234 (voir au format PDF)

Amendements N°263 (voir au format PDF)

Amendements N°36 (voir au format PDF)

Ces amendements portent sur la question de savoir si le conjoint du donneur doit oui ou non donner son consentement pour que le don puisse se faire.

==> Amendement rejeté.

5) Article 2, Amendement N°124 présenté par Mme COSTES (voir au format PDF)

Cet amendement est destiné à supprimer la possibilité pour les personnes issues d’un don d’obtenir l’identité du donneur.

==> Amendement retiré.

6) Article 2, divers amendements

Amendements N°149 (voir au format PDF)

Amendements N°257 (voir au format PDF)

Ces amendements sont destinés à réduire le risque de consanguinité en fixant un objectif de 5 naissances au maximum par donneur.

==> Amendement retiré.

7) Article 2, Amendement N°148 présenté par M. Henri LEROY (voir au format PDF)

Cet amendement réaffirme le principe de gratuité du don et interdit tout versement d’argent à un donneur.

==> Amendement retiré.

8) Article 3, Amendement N°240 présenté par M. Loïc HERVÉ (voir au format PDF)

Cet amendement est destiné à supprimé le droit d’accès aux origines.

==> Amendement rejeté.

9) Article 3, Amendement N°122 présenté par Mme COSTES (voir au format PDF)

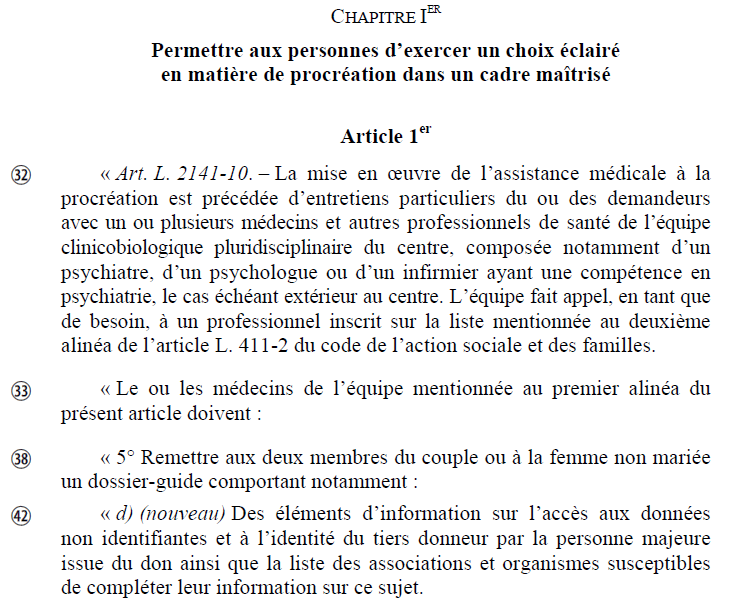

Cet amendement est destiné à supprimer la possibilité pour les personnes issues d’un don d’obtenir l’identité du donneur.

==> Amendement rejeté.

10) Article 3, divers amendements

Amendements N°233 (voir au format PDF)

Amendements N°292 (voir au format PDF)

Amendements N°244 (voir au format PDF)

Ces amendements sont destiné à rétablir le droit d’accès aux origines tel qu’il a été voté en première lecture à l’assemblée nationale. Le donneur doit préalablement donner son consentement au droit d’accès aux origines pour avoir le droit de faire son don.

==> Amendement rejeté.

11) Article 3, Amendement N°293 présenté par le gouvernement (voir au format PDF)

Cet amendement est destiné à supprimer l’autorisation de contacter les anciens donneurs.

==> Amendement rejeté.

12) Article 3, Amendement N°265 (voir au format PDF)

Cet amendement est destiné à supprimer l’obligation d’obtenir le consentement du conjoint du donneur.

==> Amendement rejeté.

13) Article 3, Amendement N°281 présenté par le gouvernement (voir au format PDF)

Cet amendement est destiné à supprimer le consentement du conjoint du donneur pour l’accès aux origines.

==> Amendement rejeté.

14) Article 3, Amendement N°264 (voir au format PDF)

Cet amendement souhaite la création d’une nouvelle commission en charge de l’accès aux origines, plutôt que de confier cette tâche au CNAOP.

==> Amendement rejeté.

15) Article 3, Amendement N°287 présenté par le gouvernement (voir au format PDF)

Cet amendement souhaite la création d’une nouvelle commission en charge de l’accès aux origines, plutôt que de confier cette tâche au CNAOP.

==> Amendement rejeté.

16) Article 3, Amendement N°201 (voir au format PDF)

Cet amendement souhaite accorder un délai de 5 ans avant une possible destruction du stock de gamètes, ceci afin d’éviter un risque de pénurie.

==> Amendement retiré.

Téléchargement du compte rendu des débats du 7 janvier 2020 (PDF).