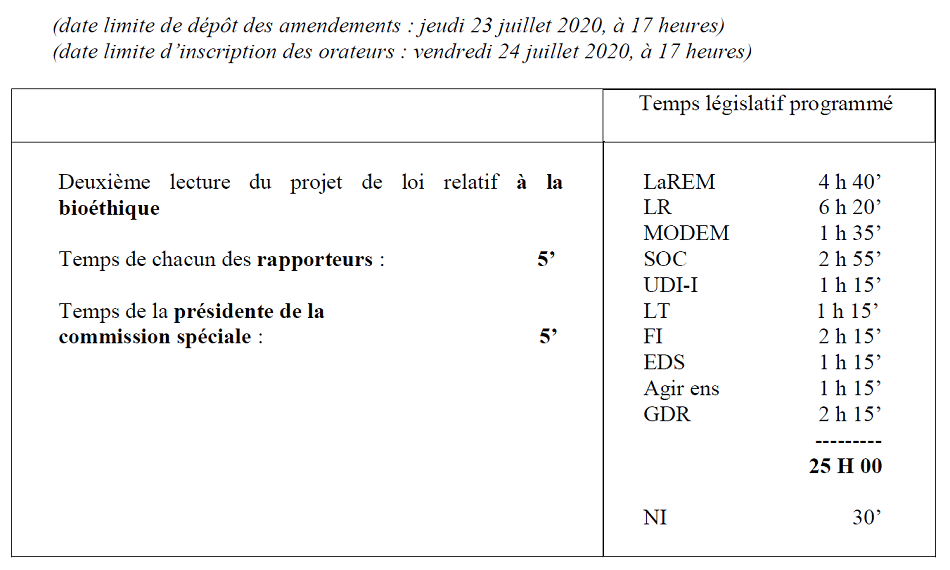

Il a été décidé d’un TLP (Temps législatif programmé) de 25 heures. Vous pouvez voir la répartition sur cette image.

Les amendements sont consultables à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2

Résumé des principaux amendements concernant les donneurs de gamètes

Article 1

1) Amendement N°578 (voir au format PDF)

Amendement N°1450 (voir au format PDF)

Amendement N°2223 (voir au format PDF)

Amendement N°614 (voir au format PDF)

Amendement N°1848 (voir au format PDF)

Ces amendements visent à comprendre comment sera fait l’appariement avec le donneur, dans le cas où le bénéficiaire du don est un couple de femmes ou une femme célibataire.

==> Amendements déclarés irrecevables.

Article 2

2) Amendement N°572 (voir au format PDF)

Amendement N°579 (voir au format PDF)

Amendement N°615 (voir au format PDF)

Amendement N°1458 (voir au format PDF)

Amendement N°1849 (voir au format PDF)

Amendement N°850 (voir au format PDF)

Ces amendements visent à limiter le don de gamètes aux seules personnes ayant déjà eu un enfant.

==> Amendements rejetés.

3) Amendement N°895 (voir au format PDF)

Cet amendement prévoit que si le donneur est en couple, son conjoint reçoive toutes les informations nécessaires sur ce qu’est le don de gamètes.

==> Amendement rejeté.

4) Amendement N°580 (voir au format PDF)

Amendement N°590 (voir au format PDF)

Amendement N°616 (voir au format PDF)

Amendement N°1300 (voir au format PDF)

Amendement N°1641 (voir au format PDF)

Amendement N°1653 (voir au format PDF)

Amendement N°1675 (voir au format PDF)

Amendement N°1847 (voir au format PDF)

Amendement N°1459 (voir au format PDF)

Amendement N°2093 (voir au format PDF)

Amendement N°470 (voir au format PDF)

Amendement N°646 (voir au format PDF)

Amendement N°2147 (voir au format PDF)

Amendement N°1261 (voir au format PDF)

Cet amendement prévoit que si le donneur est en couple, il faut le consentement des 2 membres du couple pour que puisse se faire le don.

==> Amendements rejetés.

5) Amendement N°1260 (voir au format PDF)

Amendement N°1479 (voir au format PDF)

Ces amendements visent à améliorer les informations données aux donneurs.

Nous sommes favorables à ces amendements.

(voir notre article Demande n°2 : Améliorer l’information donnée aux candidats au don)

==> Amendements déclarés irrecevables.

6) Amendement N°1643 (voir au format PDF)

Les donneuses d’ovocytes bénéficient d’autorisations d’absences et cet amendement vise à étendre ce droit aux donneurs de spermatozoïdes et d’embryons.

Nous sommes favorables à cet amendement.

==> Amendements déclarés irrecevables.

Article 3

7) Amendement N°1536 (voir au format PDF)

Amendement N°1489 (voir au format PDF)

Amendement N°694 (voir au format PDF)

Amendement N°892 (voir au format PDF)

Ces amendements prévoient que les donneurs aient un questionnaire médical à remplir.

==> Amendements rejetés.

8) Amendement N°808 (voir au format PDF)

Amendement N°31 (voir au format PDF)

Amendement N°164 (voir au format PDF)

Amendement N°860 (voir au format PDF)

Amendement N°1478 (voir au format PDF)

Amendement N°1718 (voir au format PDF)

Amendement N°1860 (voir au format PDF)

Amendement N°2089 (voir au format PDF)

Amendement N°1270 (voir au format PDF)

Ces amendements prévoient que pour les futurs donneurs qui seront en couple, il soit également recueilli le consentement du conjoint pour la levée de l’anonymat dans le cadre de l’accès aux origines.

==> Amendements rejetés.

9) Amendement N°1236 (voir au format PDF)

Amendement N°1247 (voir au format PDF)

Amendement N°1492 (voir au format PDF)

Ces amendements prévoient que si un ancien donneur était en couple au moment de son don, la levée de son anonymat n’est possible qu’avec le consentement du conjoint avec lequel il est toujours en couple.

(voir le billet Consentement du conjoint pour le don de gamètes et la levée de l’anonymat)

10) Amendement N°1355 (voir au format PDF)

Amendement N°698 (voir au format PDF)

Amendement N°1534 (voir au format PDF)

Amendement N°1535 (voir au format PDF)

Ces amendements prévoient le recueil du numéro de sécurité sociale des donneurs afin de pouvoir les retrouver 20, 30 ou 40 ans plus tard.

==> Amendements rejetés.

11) Amendement N°1501 (voir au format PDF)

Amendement N°1541 (voir au format PDF)

Ces amendements donnent le droit à la commission en charge de l’accès aux origines d’enquêter sur les anciennes pratiques de l’AMP avec tiers donneur afin de connaître le nombre de naissances par donneur.

==> Amendements rejetés.

12) Amendement N°502 (voir au format PDF)

Amendement N°1658 (voir au format PDF)

Amendement N°1660 (voir au format PDF)

Ces amendements autorisent les bénéficiaires d’un don à obtenir des données non identifiantes sur le donneur.

==> Amendement 502 accepté.

13) Amendement N°236 (voir au format PDF)

Amendement N°1468 (voir au format PDF)

Amendement N°1540 (voir au format PDF)

Amendement N°1127 (voir au format PDF)

Amendement N°1354 (voir au format PDF)

Amendement N°1645 (voir au format PDF)

Amendement N°1679 (voir au format PDF)

Amendement N°1128 (voir au format PDF)

Amendement N°1129 (voir au format PDF)

Ces amendements sont destinés à permettre aux donneurs de savoir s’ils ont permis des naissances.

Nous sommes favorables à ces amendements.

(voir notre article Demande n°14 : Permettre au donneur de savoir si son don a permis une naissance)

==> Amendements rejetés.

14) Amendement N°1538 (voir au format PDF)

Amendement N°1539 (voir au format PDF)

Ces amendements autorisent les anciens donneurs qui veulent rester anonymes, à uniquement communiquer leurs données non identifiantes et médicales. Sans ces amendements, les personnes issues d’un don ne peuvent rien recevoir quand le donneur veut rester anonyme.

==> Amendements rejetés.

15) Amendement N°2167 (voir au format PDF)

Cet amendement supprime la possibilité d’interroger les anciens donneurs pour savoir si ceux-ci accepteraient la levée de leur anonymat dans le cadre du droit d’accès aux origines.

Il s’agit d’un amendement du gouvernement et donc, il y a des chances qu’il soit adopté.

==> Amendement rejeté.

16) Amendement N°1484 (voir au format PDF)

Amendement N°1543 (voir au format PDF)

Ces amendements ajoutent une mission de soutien à la commission en charge de l’accès aux origines.

Nous sommes favorables à ces amendements.

(voir notre article Demande n°9 : Possibilité de soutenir les demandeurs et les tiers donneurs dans le cadre du droit d’accès aux origines)

==> Amendements rejetés.

17) Amendement N°1542 (voir au format PDF)

Cet amendement prévoit que le principe d’anonymat ne peut pas faire obstacle à ce que les donneurs aient accès à leurs propres données personnelles.

==> Amendements rejetés.

18) Amendement N°1537 (voir au format PDF)

Amendement N°1671 (voir au format PDF)

Ces amendements visent à supprimer l’obligation de destruction du stock de gamètes des anciens donneurs ne voulant pas la levée de leur anonymat dans le cadre du droit d’accès aux origines. Lors du don, le donneur donne son consentement pour que ses gamètes servent dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, ainsi que pour effectuer des recherches médicales.

==> Amendements rejetés.