Sujet de la thèse : Dons, parentés et représentation sociale

Auteure : Marjolaine DOUMERGUE, sous la direction de Nikos KALAMPALIKIS

Discipline : Psychologie

Date : Présentée et soutenue publiquement le 29 novembre 2016

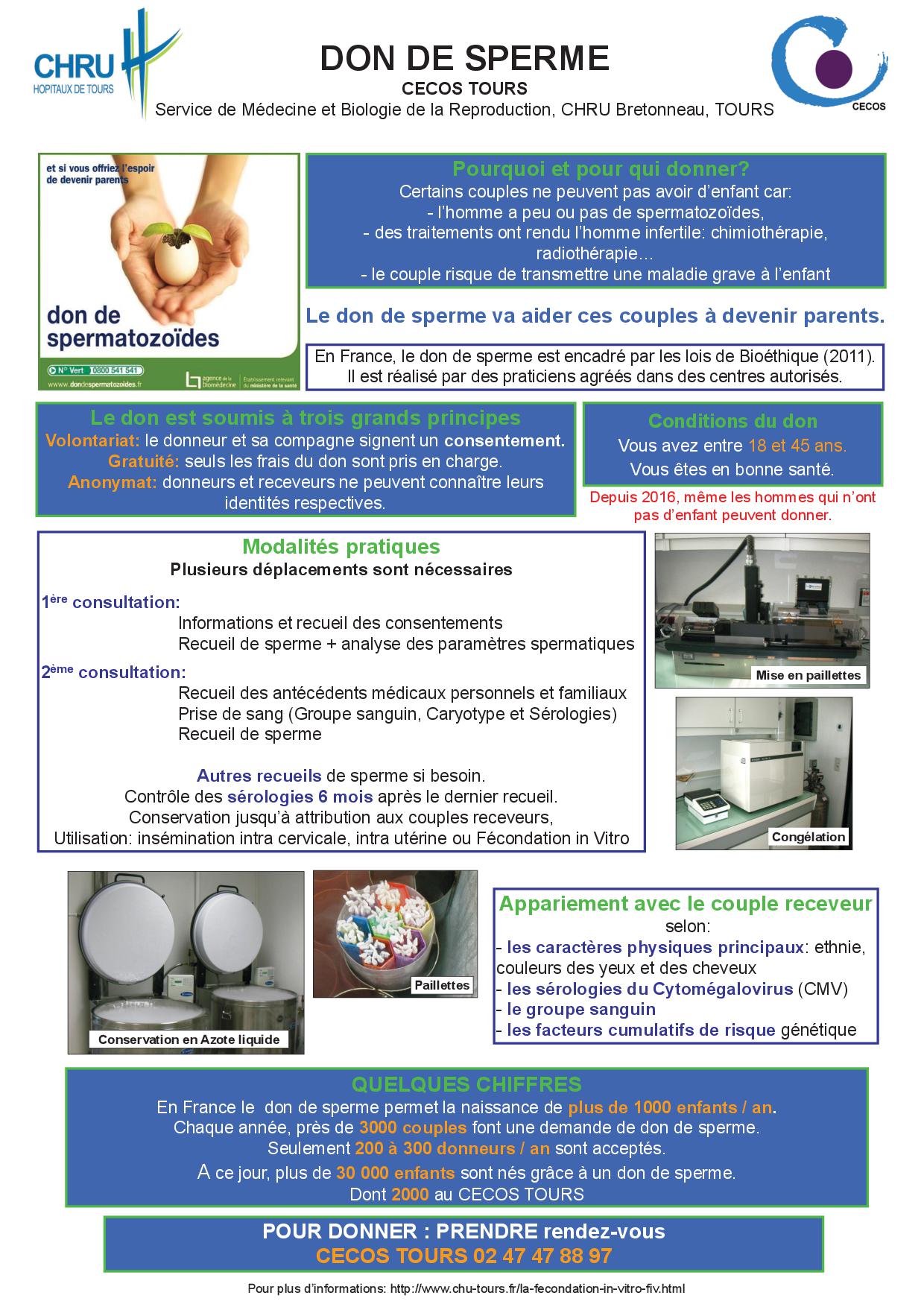

Résumé : Notre thèse s’attache à l’étude des systèmes représentationnels impliqués par la parenté par recours au don de spermatozoïdes. D’un point de vue théorique en psychologie sociale, l’objectif est de saisir la logique de ces systèmes (contenus et processus d’élaboration et de transformation) et leur efficacité au sein de la pratique sociale. La problématique porte sur les manières dont le sens commun traduit les enjeux anthropologiques relatifs à la parenté et au don dans le cas du don de spermatozoïdes. Nous nous inscrivons dans une approche sociogénétique des représentations sociales nous permettant de retracer les éléments et les jalons des processus d’appropriation symbolique en œuvre pour ceux qui ont pour tâche d’institutionnaliser ces pratiques et pour ceux qui en ont une expérience vécue. Nous avons développé un plan de recherche fonctionnant selon le principe de la triangulation des méthodes et organisant une étude multi-niveaux des phénomènes représentationnels. Grâce au partenariat scientifique avec la Fédération française des CECOS, nous avons rencontré des parents par recours au don de spermatozoïdes dans le cadre d’enquêtes quantitative et qualitative (entretiens individuels et focus groups). L’analyse des débats parlementaires de la révision de 2011 de la loi relative à la bioéthique complète ce design méthodologique. Les résultats ont permis de mettre au jour les systèmes représentationnels actualisés dans la sphère publique pour penser la parenté par recours au don, via la mise en évidence des tensions entre catégories de pensée fondamentales (thêmata) qui organisent le champ représentationnel des acteurs parlementaires. Le croisement des analyses dégage des similarités entre les logiques parentales et parlementaires (pro-anonymat) quant à cet anonymat du donneur, sans qu’il n’y ait de détermination, par ce régime anonyme, des pratiques parentales (majoritaires) de récits de sa conception à l’enfant. Les analyses des processus d’inscriptions psychosociales et culturelles du vécu de la parenté par recours au don témoignent toutefois d’un projet représentationnel partagé qui s’ancre dans des modes de parenté normalisés. Il s’actualise de manières paradoxales par un ensemble signifiant de pratiques (récits à l’enfant du recours au don ; dons d’ovocytes) qui se constituent en actions représentationnelles. La discussion souligne l’intérêt qu’il y a à considérer une pluralité de sociogenèses. Elles produisent des états représentationnels composites et la complexité de phénomènes en tensions, dont des actions représentationnelles transgressant et prolongeant l’ordre établi des attendus culturels et des rapports sociaux.

Copyright : Sous contrat Creative Commons : Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/) – DOUMERGUE Marjolaine – Université Lyon 2 – 2016

Téléchargement de la thèse au format PDF

Téléchargement des annexes au format PDF

Remarques sur la méthodologie :

Il était remis aux couples en parcours AMP avec tiers donneur, un questionnaire strictement anonyme et confidentiel. Une fois que le couple avait terminé de remplir le questionnaire, il devait le remettre à un médecin du CECOS. Les médecins du CECOS inscrivaient sur le questionnaire le numéro du CECOS et le numéro de dossier CECOS du couple avant de l’envoyer aux auteurs de l’étude.

Extraits du questionnaire avec les questions sur le donneur :

Edit du 2 mai 2020

Publication d’un article d’ouvrage en lien avec la thèse.

Lien : https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02537457

Référence : : Marjolaine Doumergue, Kalampalikis Nikos. Méthodes mixtes dans une recherche en psychologie sociale sur le don de gamètes. In A. Schweizer, M. del Rio Carral & M. Santiago-Delefosse (Eds.), Les méthodes mixtes en psychologie. Analyses quantitatives et qualitatives : de la théorie à la pratique (pp. 181-196). Paris, Dunod.. Les méthodes mixtes en psychologie. Analyses quantitatives et qualitatives : de la théorie à la pratique, 2020. ⟨hal-02537457⟩

Edit du 28 juillet 2020

Sujet : Méthodes mixtes dans une recherche en psychologiesociale sur le don de gamètes.

Auteurs : Kalampalikis Nikos et Marjolaine Doumergue

Date de mise en ligne : Mercredi 28 juillet 2020

Liens du document : : https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02906957 ou https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02906957v1

Référence : : Kalampalikis Nikos, Marjolaine Doumergue. Méthodes mixtes dans une recherche en psychologie sociale sur le don de gamètes.. Angélick Schweizer; Maria Del Rio Carral; Marie Santiago-Delefosse. Les méthodes mixtes en psychologie. Analyses qualitatives et quantitatives: de la théorie à la pratique, Dunod, pp.181-196, 2020, 9782100793020. ⟨hal-02906957⟩

David Wozniak est un adulte peu responsable qui découvre qu’il est le géniteur de 533 enfants conçus à partir de ses dons de sperme. Livreur pour la boucherie familiale, il est également poursuivi par des gangsters parce qu’il leur doit la somme de 80 000 $. Enfin, sa petite amie Valérie est enceinte de son enfant mais croit qu’il n’est pas assez mûr pour être père.

David Wozniak est un adulte peu responsable qui découvre qu’il est le géniteur de 533 enfants conçus à partir de ses dons de sperme. Livreur pour la boucherie familiale, il est également poursuivi par des gangsters parce qu’il leur doit la somme de 80 000 $. Enfin, sa petite amie Valérie est enceinte de son enfant mais croit qu’il n’est pas assez mûr pour être père.

Aspects psychologiques de l’insémination artificielle

Aspects psychologiques de l’insémination artificielle