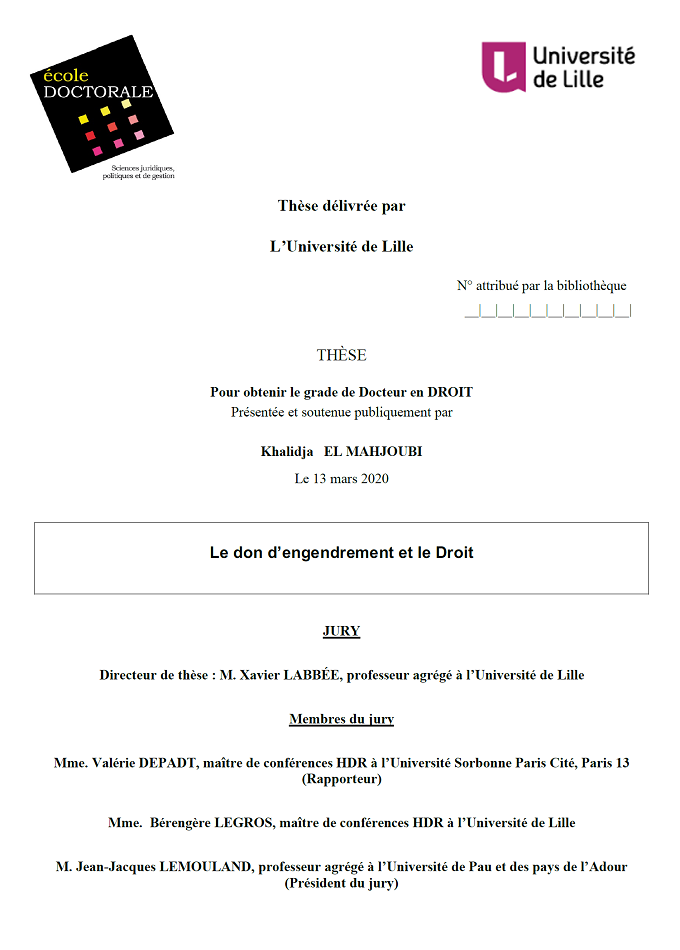

Sujet de la thèse : Le don d’engendrement et le Droit

Auteure : Khalidja EL MAHJOUBI, sous la direction de M. Xavier LABBÉE

Discipline : Droit

Date : Présentée et soutenue publiquement le 13 mars 2020

Membres du jury :

– Mme. Valérie DEPADT, maître de conférences HDR à l’Université Sorbonne Paris Cité, Paris 13 (Rapporteur)

– Mme. Bérengère LEGROS, maître de conférences HDR à l’Université de Lille

– M. Jean-Jacques LEMOULAND, professeur agrégé à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (Président du jury)

Résumé :

Depuis que l’homme a su reproduire l’exploit de la fécondation à l’extérieur du corps humain, il n’a eu de cesse de repousser les limites de la procréation jusqu’à̀ parfois défier l’impossible. Le modèle français de l’assistance médicale à la procréation a été́ conçu autour du couple parental hétérosexuel comme une réponse médicale à un problème médical d’infertilité́. C’est dans ce cadre que le don de gamètes fait son entrée afin d’offrir un moyen supplémentaire de concevoir un enfant. À rebours des autres dons corporels, le don d’engendrement n’a aucune vertu thérapeutique car il ne soigne pas la stérilité́ mais y remédie par l’apport extérieur de forces procréatrices. Ce modèle initial introduit par les premières lois fondatrices du droit de la bioéthique du 29 juillet 1994 a confèré un cadre légal aux activités de l’AMP en leur appliquant les principes de volontariat, de gratuité et d’anonymat. Ce modèle qui seyait parfaitement aux adultes, reléguait en revanche l’enfant au second rang dont l’intérêt a fini par ressurgir dans le débat bioéthique par une remise en question des fondements mêmes de l’AMP avec tiers donneur. Notre thèse met ainsi l’accent sur deux aspects indissociables du don d’engendrement ayant pour point commun l’identité : identité juridique du don d’engendrement d’une part, est-il question d’un acte juridique unilatéral ou bien d’un contrat ? Et identité́ biologique du don d’autre part, voilée par l’anonymat et quêtée par l’enfant issu du don. Comme la gratuité, le principe de l’anonymat est une règle impérative qui a nécessairement des répercussions sur le choix de la qualification juridique du don d’engendrement. Cette thèse est aussi placée sous le changement de paradigme opéré́ par la prochaine révision de la loi de bioéthique. Une double rupture est annoncée que ce soit en matière de procréation artificielle élargie à la procréation assistée sociétale que sur le principe de l’anonymat sur lequel la loi entend revenir pour garantir l’accès aux origines des enfants nés de dons de gamètes.

Mots clefs : assistance médicale à la procréation ; don d’engendrement ; contrat ; acte de renonciation ; droit de la bioéthique ; anonymat du donneur ; droit d’accès aux origines.

Introduction du sujet :

La procréation occupe une place centrale dans les débats de bioéthique, en atteste d’ailleurs la place accordée à cette thématique à l’occasion des travaux préparatoires de la nouvelle loi de bioéthique. Pour rappel, en droit français, l’assistance médicale à la procréation est communément définie comme l’ensemble des procédés biologiques permettant de remédier à l’infertilité d’un couple sans pour autant en traiter la cause ou bien éviter la transmission d’une maladie à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Mon sujet de thèse s’inscrit dans ce cadre puisque je me suis intéressée spécifiquement au sujet du don de gamète qui constitue un moyen supplémentaire de répondre à l’infertilité d’un couple afin de l’aider à réaliser son projet parental. Au-delà des questionnements éthiques posés par cette thématique, l’objectif principal de mes recherches a été de revisiter / réactualiser ce sujet en le projetant dans le contexte des évolutions récentes en matière de procréation artificielle. Pour ce faire, deux aspects devaient à mon sens être étudiés :

Le premier aspect relatif à la qualification juridique du don d’engendrement. Ce premier aspect n’a pas été une tâche aisée à traiter car j’ai été rapidement confrontée à une première difficulté : l’absence de définition par la loi. Tout au plus, le Code de la santé publique définie le don de gamètes comme l’apport par un tiers de spermatozoides ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation. Cette définition légale qui nous renseigne sur la finalité du don, à savoir l’engendrement dans le cadre précis de l’AMP, ne nous donne aucune précision sur sa qualification juridique. À rebours en doctrine, certains auteurs se sont penchés sur la question en proposant le plus souvent une qualification générale du don de matériel biologique humain en se plaçant soit sur le terrain de l’acte juridique unilatéral soit sur celui du contrat.

Le second aspect sur lequel je me suis penchée est l’application de la règle de l’anonymat aux donneurs de gamètes. On ne pouvait faire l’impasse sur ce principe qui s’applique de façon absolue au don de gamètes (et également à l’accueil d’embryon) tant sa récurrence lors des débats bioéthiques est devenue symptomatique d’un système qui a progressivement été confronté à ses limites. Ces deux dimensions relevées, je devais ensuite réfléchir à la démonstration que j’allais entreprendre en joignant ces deux aspects à une problématique unique ayant pour dénominateur commun « l’identité » : identité juridique d’une part et identité biologique du don d’autre part. Par ailleurs, le don de gamètes n’est pas un sujet nouveau puisqu’il a déjà été traité dans la littérature juridique que non juridique, il me fallait l’aborder sous un nouvel angle avec un regard neuf en présentant les enjeux actuels de la procréation artificielle à l’aune de la nouvelle loi de bioéthique qui annonce une rupture totale avec les précédentes révisions.

Conclusions des recherches :

En m’appuyant sur une bibliographie fournie composée de documents législatifs (lois, travaux préparatoires), ouvrages spécifiques et multidisciplinaires, articles de doctrine, complétée par des entretiens auprès des responsables du CECOS de Lille, des consultations au centre de documentation du Comité consultatif national d’éthique, j’ai fini par aboutir à deux séries de conclusions en réponse aux deux aspects décrits :

La première série de conclusions concernent la problématique relative à l’identité juridique du don d’engendrement. Ma démarche a été la suivante : suivre de façon linéaire le cheminement du don en partant d’abord de la description de son objet : les gamètes et leur singularité comparée aux autres ressources corporelles pour ensuite m’arrêter sur leur finalité : la conception d’une nouvelle vie, d’un nouvel être humain, qu’on appellera avant la naissance, l’embryon et ensuite foetus (enfant à naitre). Pour ma part, il était essentiel de revenir sur le statut de l’embryon médicalement assisté tant les enjeux le concernant sont encore vifs et controversés avant de me focaliser sur l’appartenance juridique du don d’engendrement. Sur ce dernier point, la question qui s’est d’emblée poser a été de savoir si le contrat et le don biologique assorti des nombreuses règles d’ordre public, sont compatibles. En réponse, J’ai démontré que deux options étaient envisageables : le classique acte juridique unilatéral, déjà avancé par certains auteurs, analyse que j’ai complété en ajoutant un aspect subjectif avec l’acte de renonciation et ensuite la technique contractuelle. En m’appuyant largement sur l’ouvrage « contrats et vivant » de F. Bellivier et C. Noiville ainsi que sur plusieurs thèses, le contrat s’est révélé être un instrument de choix voire à privilégier à condition de partir d’une acception large du contrat. Cette dernière qualification serait alors le relai nécessaire de la loi (avec une grande dose de règles d’ordre public) et un instrument protecteur du statut du donneur. Ce contrat pourrait être envisagé sur le modèle du contrat d’adhésion de droit commun.

La seconde série de conclusions concerne l’identité biologique du donneur voilée par l’opacité de l’anonymat. Jusqu’à aujourd’hui et bien qu’il ait traversé plusieurs zones de turbulences, le principe de l’anonymat n’a jamais oscillé. Aussi, je tenais à préciser que ma position sur ce sujet a grandement évolué puisqu’à l’origine, j’étais plutôt partisane du maintien du principe de l’anonymat des donneurs de gamètes car j’estimais et c’est toujours le cas que ces derniers accomplissent un geste éminemment altruiste dans le seul but d’aider des couples à concevoir un enfant et qu’il était donc légitime que la loi les protège. Mais au fil de mes recherches qui se sont étendues au-delà de notre seul droit national, je suis arrivée à la conclusion selon laquelle ce principe portait atteinte à l’intérêt de l’enfant car il a des conséquences beaucoup plus importantes dans le cas du don de gamètes que dans les autres types de dons. En effet, l’anonymat en voilant la vérité biologique et la vérité tout court sur la filiation s’avère en réalité être un instrument au service du secret sur le mode de conception qu’on ne peut davantage tolérer/ maintenir lorsqu’il porte irrémédiablement atteinte à l’intérêt de l’enfant. En prenant en considération ces différents aspects, ma position a par conséquent évoluer en faveur d’une thèse argumentative sur la nécessité de parvenir à un certain équilibre entre la garantie d’un droit d’accès aux origines de l’enfant issu d’un don tout en respectant l’intérêt du donneur. C’est donc la thèse que je défendais jusqu’à ce que, contre toute attente le projet de loi relatif à la bioéthique procède à un revirement inattendu en ouvrant et organisant un véritable droit d’accès aux origines en faveur des enfants nés de dons de gamètes, cette évolution m’a amené à une reconfiguration nécessaire de ma thèse afin d’accueillir et présenter ce nouveau paradigme de la procréation artificielle en France ainsi que ses conséquences sur la filiation. D’autant plus que l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes aura nécessairement des incidences sur l’offre de gamètes que les pouvoirs publics n’ont pas assez anticipées.

En définitive le don d’engendrement n’est pas incompatible avec le contrat dont il emprunte les traits lors de la phase de sélection du donneur. En dépit des nombreuses règles impératives qui régissent le don corporel, la technique contractuelle devrait être privilégiée afin de garantir la protection du donneur contre les conséquences de l’ouverture d’un droit d’accès aux origines personnelles de l’enfant issu du don et assurer la paix des familles.